Der große Maskenzug in Köln im Jahr 1825; kolorierte Lithografie von Jodocus Schlappal; Köln 1825

Der Karneval entwickelte sich erst in preußischer Zeit zum geordneten Fest. Die Roten Funken orientierten sich ab 1823 an den Uniformen früherer Kölner Stadtsoldaten und persiflierten damit gleichzeitig das preußische Militär. Auch französische Rüstungen wurden anfangs als Verkleidung getragen.

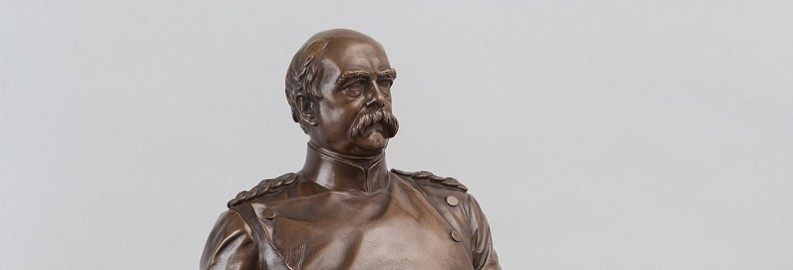

Statuette des Kölner Bismarck-Denkmals von Fritz Schaper, Bronzeguss bei Gladenbeck & Cie.; Berlin, 1880er Jahre

1879: Mitten im Kulturkampf, dem Konflikt zwischen preußischem Staat und katholischer Kirche, wurde Reichskanzler Otto von Bismarck in Köln ein Denkmal gesetzt. Finanziert von rheinischen National-Liberalen sorgte es in der Stadt für Diskussionen.

Pickelhaube der Kölner Feuerwehr mit Kölner Stadtwappen; Weißblech, Leder, Messing, Köln 1860–1880

Die Pickelhaube (offiziell: „Helm mit Spitze“), 1843 eingeführt, wurde Symbol Preußens. Auch die Kölner Feuerwehr trug sie – mit Kölner Wappen: Zeichen kölnisch-preußischer Annäherung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

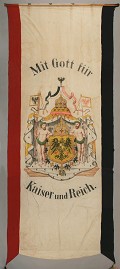

Fassadenbanner; bedruckter Stoff, Holz; Köln (?) um 1880

Köln kaisertreu: Das vier Meter lange Banner mit dem deutschen Reichswappen wurde bei festlichen Anlässen wie Kaisergeburtstagen oder -besuchen von den Bewohnern an der Hausfassade Merowingerstraße 10 gehisst.

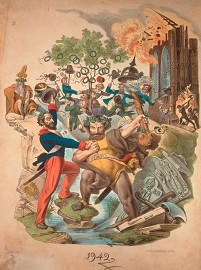

Revolutionärer Bildersturm am Kölner Dom; Farblithografie von Johann Richard Seel; Verleger: Julius Springer; Berlin 1842

Der Karikaturist Richard Seel hielt 1842 seine Vision für 1942 fest: Deutsche und Franzosen verbrüdern sich, der Dom wird abgerissen und in Brand gesetzt. Die Verbrüderung kam erst 1963 mit dem Elysée-Vertrag – der Dom steht bekanntlich bis heute.

Gabriel Hermeling, Kaiserpokal für das Kölner Ratssilber; Silber, vergoldet, Email, Jaspis, Lapislazuli; Köln 1890

Meistergoldschmied Gabriel Hermeling gestaltete den „Kaiserpokal“ für das Kölner Ratssilber anlässlich des Besuchs von Kaiser Wilhelm II. im Mai 1891. Zusätzlich entstanden ein Kaiserin-, ein Kronprinzen- sowie ein Kronprinzessinpokal: Symbole für die kölnisch-preußische Aussöhnung nach dem Kulturkampf.

Trinitatiskirche, Köln

Die protestantische Trinitatiskirche zeigt den preußischen Einflusses auf die Kölner Kirchenbaupolitik. Sie wurde 1860 eingeweiht, nachdem sich König Friedrich Wilhelm IV. persönlich für den Bau eingesetzt hatte.

Denkmalsminiatur: Silberne Säule gekrönt von der Francofurtia; Silber; Frankfurt um 1867

Weil er sich gegen die preußische Inbesitznahme Frankfurts 1866 einsetzte, stifteten Frankfurter Bürger dem Kölner Abgeordneten Johann Classen-Kappelmann diese silberne Säule. Geholfen hat es nicht: Frankfurt verlor kurz darauf seine Eigenständigkeit.

Stabpuppe eines Gendarm aus dem Hänneschen-Theater; Holz, bemalt, Textil; Köln um 1870

„Musjö Ampmann“ unter den Franzosen – „Schnäuzerkowski“ unter den Preußen: Das Kölner Hänneschen-Theater nahm die Obrigkeit aufs Korn, unabhängig von deren Herkunft. So wandelte sich die Kopfbedeckung vom französischen Zweipitz zur preußischen Pickelhaube und schließlich zur heutigen Schirmmütze der Polizei.

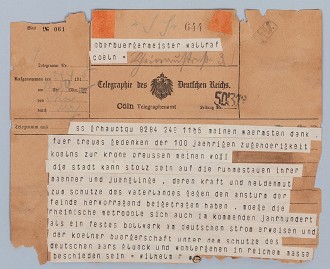

Telegramm von Kaiser Wilhelm II. an Max Wallraf; Druck und Bleistift auf Papier; Köln, 24. April 1915

1915, mitten im Krieg: Der Kaiser dankte per Telegramm mitten im Ersten Weltkrieg: „meinen waermsten dank fuer treues gedenken der 100 jaehrigen zugehoerigkeit koelns zur krone preussen“. Auf große Festlichkeiten anlässlich des Jubiläums wurde in Köln wegen des Krieges aber verzichtet.