-

ORGANISATION

AUFNAHME UND ÜBERWEISUNG

Verplante Jugend

Die Hitlerjugend gab feste Stationen vor, die jedes Mitglied zu durchlaufen hatte. Die Kinder wurden mit 10 Jahren jahrgangsweise aufgenommen und auf »Führer und Vaterland« verpflichtet. Es folgten vier Jahre im Jungvolk bzw. bei den Jungmädeln und anschließend die Überweisung in HJ und BDM.

In allen vier Gliederungen wurde den Jugendlichen eine Fülle von Wahlmöglichkeiten geboten, die von der Übernahme eines Führungsamtes bis zum Eintritt in eine Sonderformation reichten. Das breite und attraktive Angebot stärkte die Bindung an die Hitlerjugend erheblich.

-

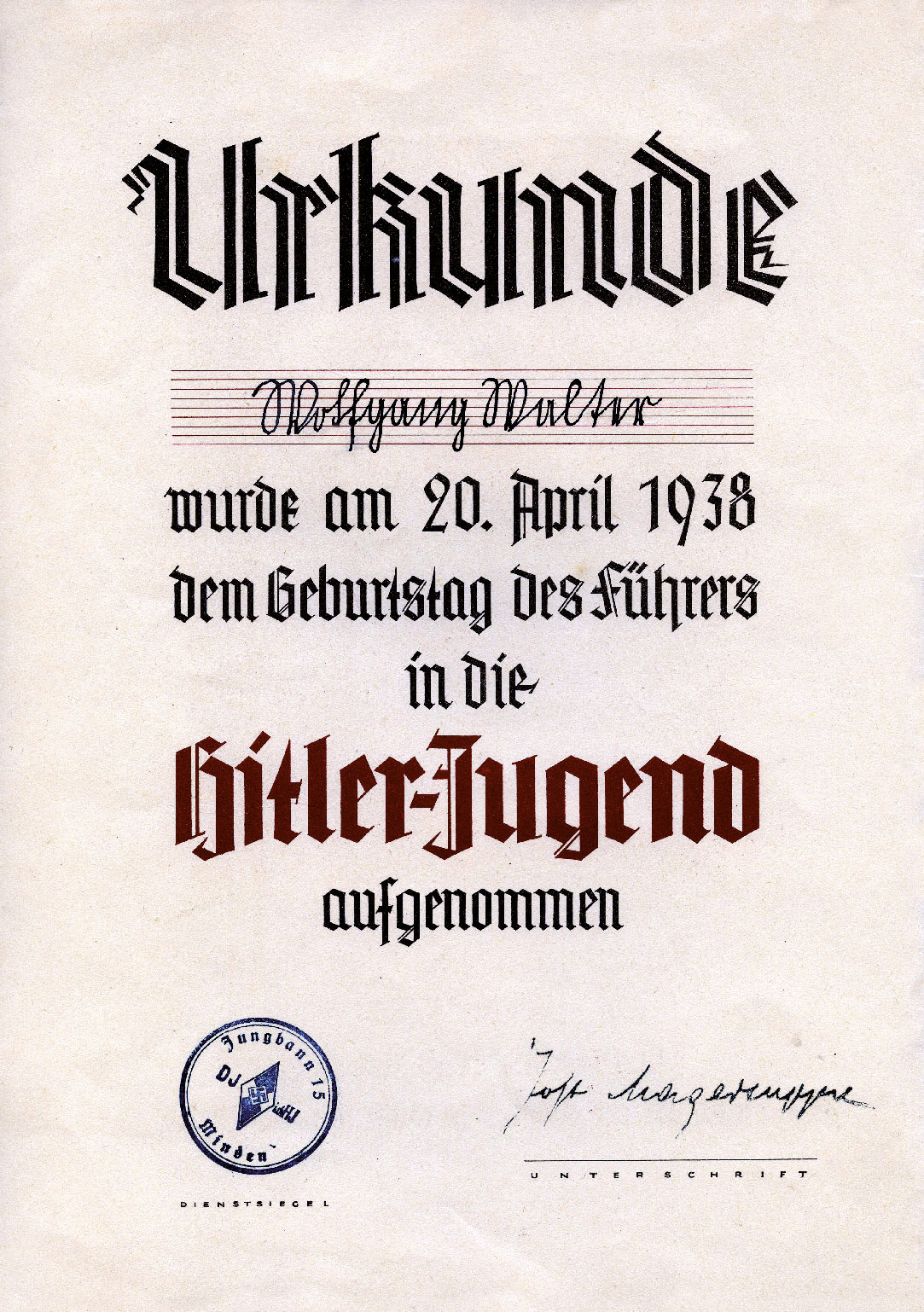

»Geburtstagsgeschenk« für Hitler

Die Aufnahme in die Hitlerjugend erfolgte offiziell mit dem 10. Lebensjahr. Anfangs konnten die Kinder jederzeit eintreten. Seit 1936, mit Einführung des jahrgangsweisen Aufbaus, fanden die Aufnahmen jedoch nur noch einmal jährlich statt. Als Datum wurde symbolträchtig der 20. April festgelegt, der Geburtstag Adolf Hitlers.

In den Wochen zuvor fanden große Werbeaktionen statt. Die Anmeldestellen waren lange geöffnet, sodass sich die Kinder in Begleitung ihrer Eltern anmelden konnten.

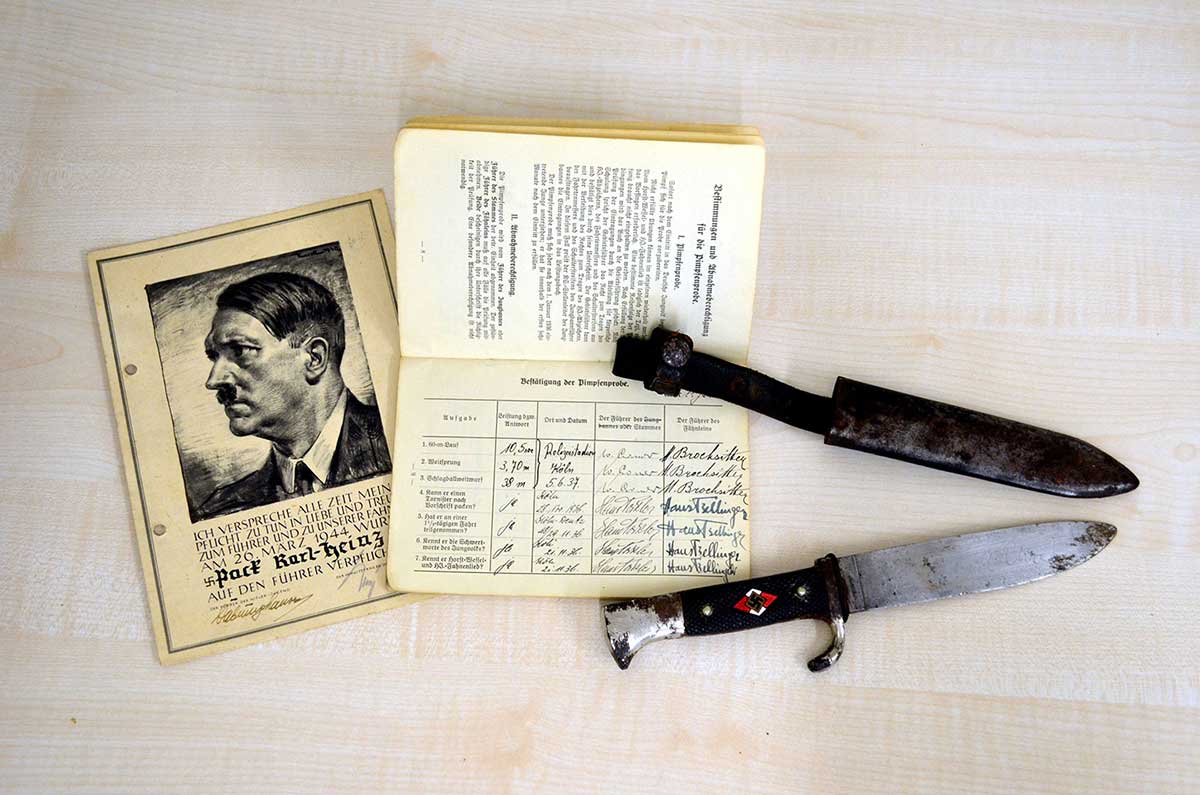

Die Neuen mussten eine Probezeit absolvieren, an deren Ende sie die »Pimpfen-« bzw. »Jungmädelprobe« abzulegen hatten. Erst dadurch wurden sie vollwertiges Mitglied und durften neben der Uniform auch die Abzeichen und – nur die Jungen – das begehrte HJ-Fahrtenmesser tragen.

-

In Brühl bildeten Angehörige des Jungvolks die örtliche Nachrichten-HJ; hier zu sehen mit einem selbstgebauten Detektor, 1939 © NS-DOK, Köln

Möglichkeiten und Pflichten für die Jüngsten

Im Jungvolk und bei den Jungmädeln waren die Kinder verpflichtet, zweimal wöchentlich am Dienst teilzunehmen. Darüber hinaus konnten sie – vorwiegend in Städten – Zusatzangebote wie Modellbau oder Chöre nutzen.

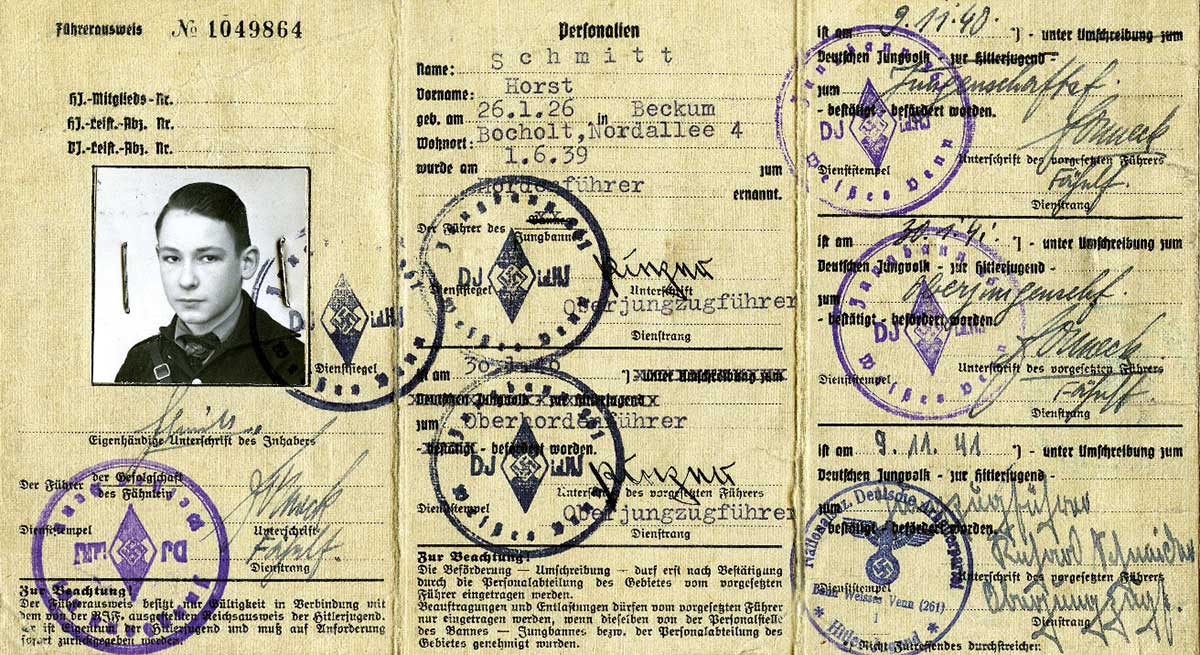

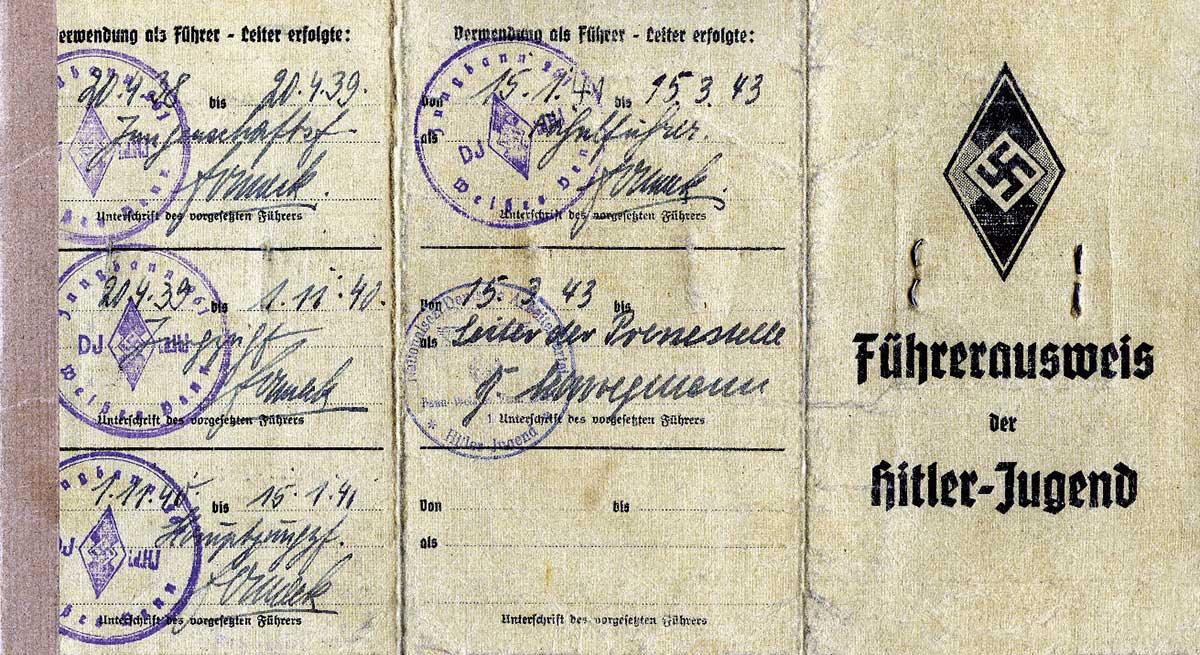

Schon mit elf Jahren konnten Jugendliche erste kleine Führungsämter übernehmen, für die sie von höheren Führern vorgeschlagen wurden. Für manche bedeuteten die damit verbundenen Aufgaben eine lästige Pflicht;

für andere waren sie Anerkennung und Anreiz zu weiterem Aufstieg. Die weitaus meisten Angehörigen der Hitlerjugend übernahmen aber keinerlei Funktionen.

Viele Jungvolk-Führer wechselten mit 14 Jahren nicht in die HJ, sondern behielten ihre Ämter. Das galt besonders für höhere Schüler, die so der als rau geltenden HJ entgehen wollten. Alle anderen wurden im Frühjahr jeden Jahres in die höheren Gliederungen »überwiesen«.

-

Horst Schmitt aus Bochold wurde im Alter von 12 Jahren Jungenschaftsführer und stieg innerhalb von drei Jahren bis zum Fähnleinführer auf. Dass er mit 15 Jahren bereits eine solche Position erreichte, war allerdings dem Führermangel im Krieg geschuldet – zuvor waren Fähnleinführer junge Erwachsene. © NS-DOK, Köln

-

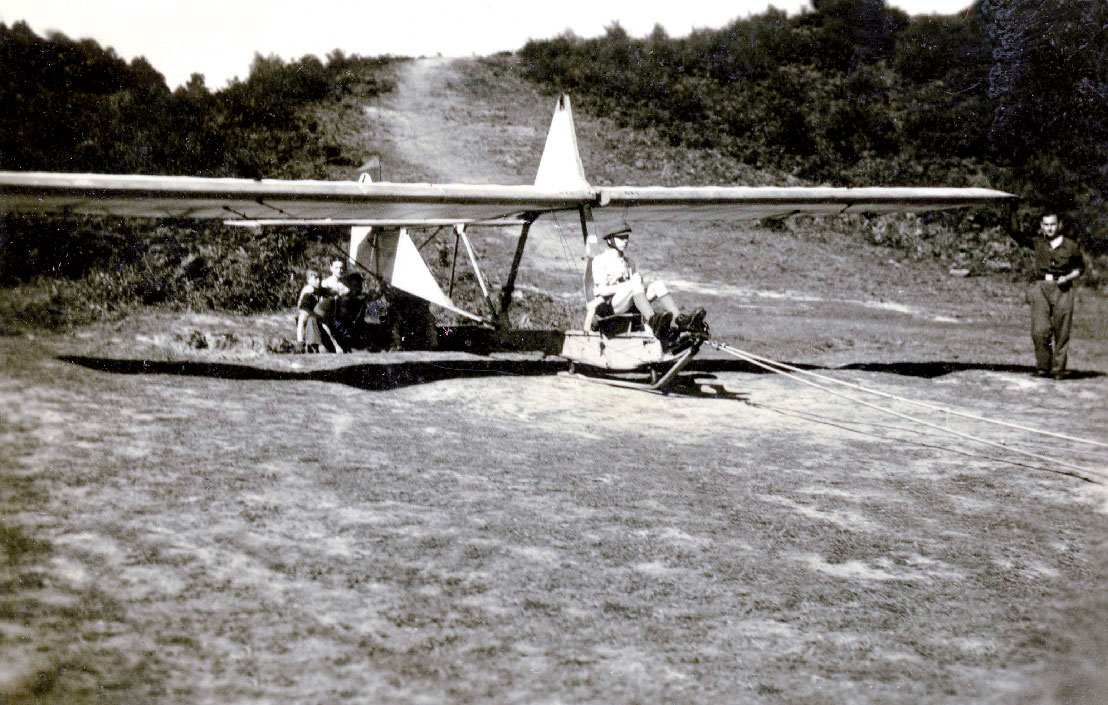

Flieger-HJ aus Bad Honnef, 1940 © Privat

Ausweitung des Angebots

In HJ und BDM versuchte man, durch eine stärkere Differenzierung des »Dienstes« das Interesse an der Organisation wachzuhalten. Mit Schwerpunkten in den Städten gab es zahlreiche HJ-»Sonderformationen «, deren Angebote viele Jugendliche auch als Freizeitgestaltung auffassten. Motor-, Flieger-, Marine- oder Reiter-HJ waren Einheiten, die sich dem »strammen Dienst« der Kern-HJ weitgehend entzogen. Gerade in ihren Reihen wurden die Jugendlichen aber auf die Wehrmacht vorbereitet.

Die BDM-Mädchen wurden auf die ihnen zugedachte Rolle als Hausfrau und Mutter ausgerichtet. Hierzu diente insbesondere das 1938 eingerichtete »BDMWerk Glaube und Schönheit«, das die jungen Frauen zwischen 17 und 21 Jahren ansprechen sollte. Daneben übten Jugendliche in HJ und BDM natürlich weiterhin Führungsämter aus. Bei entsprechendem Ehrgeiz und Eignung konnte das sogar in einer hauptberuflichen Tätigkeit in der Hitlerjugend münden.

-

»Ich verspreche, alle Zeit meine Pflicht zu tun in Liebe und Treue zum Führer und zu unserer Fahne.«

Verpflichtungsformel der Hitlerjugend -

Im Frühjahr 1934 fand in Brühl im Rahmen einer großen Kundgebung der Hitlerjugend ein Aufmarsch statt. Nicht alle BDM-Mädchen trugen dabei die vorschriftsmäßige Uniform.

1 Zipfel eines Schals

2 Fellbesätze an der Kletterweste

3 Kariertes Kleid statt Uniformrock

4 Karierter Rock statt Uniformrock

© Stadtarchiv Brühl

Im Brühler Jungvolk besaßen selbst im November 1936 einige »Pimpfe« noch immer keine Uniform und erschienen in Zivilkleidung zum »Dienst«.

1 Matrosenanzug und Baskenmütze statt Uniform

2, 4 und 5 Zivilkleidung mit Schirmmütze

3 und 6 Zivilkleidung mit Schiebermütze

7 und 8 Zivilkleidung mit Baskenmütze

9 Zivilkleidung

© Stadtarchiv BrühlNicht ganz so uniform

In der Hitlerjugend gab es präzise Vorschriften zur Uniformierung. Durch das einheitliche äußere Erscheinungsbild sollte die angestrebte »Volksgemeinschaft« zum Ausdruck gebracht werden. Gleichzeitig verdeutlichten die Abzeichen an den Uniformen den streng hierarchischen Aufbau der Hitlerjugend.

So einheitlich, wie es die Reichsjugendführung wünschte, war die Uniformierung jedoch nicht. Vielen Eltern fehlte das Geld, anderen die Einsicht zum Kauf der vorschriftsmäßigen Ausrüstung.

-

Vielfach unerschwinglich

Uniformen waren teuer. Eine vollstände Einkleidung mit Sommer- und Winteruniform kostete für einen »Pimpf« 42 Reichsmark. Das Jahreseinkommen von 28 Prozent der Bevölkerung lag 1934 unter 1.500, für weitere 32 Prozent unter 3.000 RM. Daher stellte die Beschaffung einer Uniform für viele Familien eine große Belastung dar. Für Arbeitslose war sie ein unerschwinglicher Luxus.

Das Fehlen einer Uniform hielt viele vom Eintritt in die Hitlerjugend ab oder behinderte ihre Teilnahme am »Dienst«. Daher wurde immer wieder zu Spenden für »bedürftige Kameraden« aufgerufen.

-

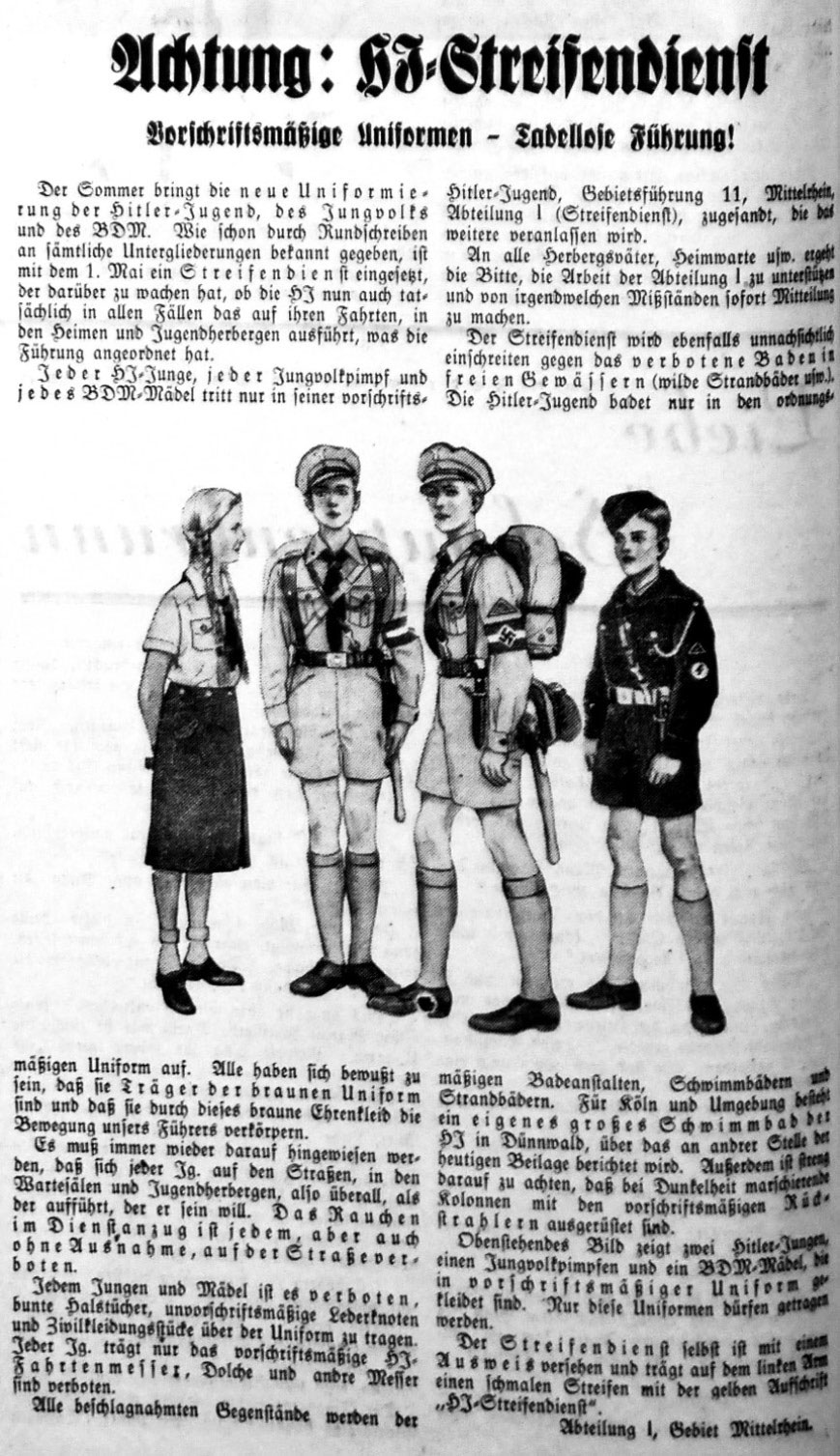

Kontrolle ist besser

Im Sommer 1933 erschienen Vorschriften zur einheitlichen Uniformierung in der Hitlerjugend, um alle noch bestehenden Unterschiede zu beseitigen. Zudem gab die Reichsjugendführung Schnittmuster zum Selbstschneidern heraus, da es anfangs noch nicht überall Uniformen zu kaufen gab. An die Vorschriften hielten sich aber längst nicht alle. Gerade im BDM gab es Tendenzen, Uniformen durch modische Zusätze wie Schmuck oder bunte Strümpfe mit Troddeln zu ergänzen. Hiergegen wurde streng vorgegangen. Dabei kam dem 1934 neu eingerichteten HJ-Streifendienst die Aufgabe zu, die ordnungsgemäße Uniformierung zu kontrollieren. Doch noch im März 1939 bemängelte die »Niederrheinische Fanfare« das »sehr unterschiedliche öffentliche Auftreten« mancher Einheiten.

-

Stolze Uniformträger

Anhand von Abzeichen wurden an den Uniformen Hierarchien, Zugehörigkeit zu einer Einheit sowie verschiedene individuelle Leistungen kenntlich gemacht. Wie beim Militär verdeutlichten die Dienstgradabzeichen für jeden sichtbar die Rangfolgen. Hohe Dienstgrade flößten Respekt ein und verliehen ihren Trägern einen besonderen Status. Ambitionierte HJ-Mitglieder legten daher großen Wert darauf, Leistungsabzeichen und immer höhere Rangabzeichen zu erwerben.

-

»Die Uniform ist das Zeichen unserer jungen Gemeinschaft, und wer sie nicht tragen will, der gehört auch nicht zu uns.«

Niederrheinische Fanfare, 3/1939 -

ORGANISATION

SONDERFORMATIONEN

Die HJ als Hobby-Ersatz

Neben der allgemeinen HJ konnten sich Hitlerjungen auch in verschiedene Sonderformationen anmelden, wo sie – je nach Interesse – eine spezialisierte Ausbildung erhielten. Die meisten Sonderformationen bereiteten auf Waffengattungen der Wehrmacht vor. Daneben gab es noch den HJ-Streifendienst als eine Art »HJ-Polizei«, die HJ-Spielscharen für musisch Interessierte und die als »Feldschere« bezeichneten Sanitäter.

Der Dienst in den Sonderformationen wurde oft als attraktiv empfunden, weil sich dort Hobbys und die Verpfl ichtungen in der HJ miteinander verbinden ließen, ohne am eigentlichen HJ-»Dienst« teilnehmen zu müssen.

-

Strikte Hierarchie

Das Angebot an HJ-Sonderformationen war regional sehr unterschiedlich: In Städten gab es zahlreiche Möglichkeiten, in den ländlichen Regionen nur wenige.

Marine-HJ

Motor-HJ

Flieger-HJ

Nachrichten-HJ

Reiter-HJ (bis 1939)

Spieleinheiten der HJ

HJ-Streifendienst (bis 1943)

Feldschere

Die Sonderformationen entwickelten sich vielfach aus den Jugendabteilungen von Vereinen, die ihre Arbeit ab 1933 als Teil der Hitlerjugend durchführen mussten. Mitglieder von Rudervereinen bildeten erste Einheiten der Marine-HJ, Chöre wurden zu HJ-Spielscharen. So konnten Jugendliche ihre Hobbys weiterpfl egen. Weil die meisten dieser Formationen weder über genügend Fachleute noch Ausrüstung oder Werkstätten verfügten, kooperierten sie mit anderen NS-Organisationen wie dem NS-Fliegerkorps oder dem NS-Kraftfahrkorps.

Die meisten Sondereinheiten dienten als Nachwuchsorganisationen für die Waffengattungen der Wehrmacht. Anfang 1939 zählten diese Formationen insgesamt rund 300.000 Mitglieder.

-

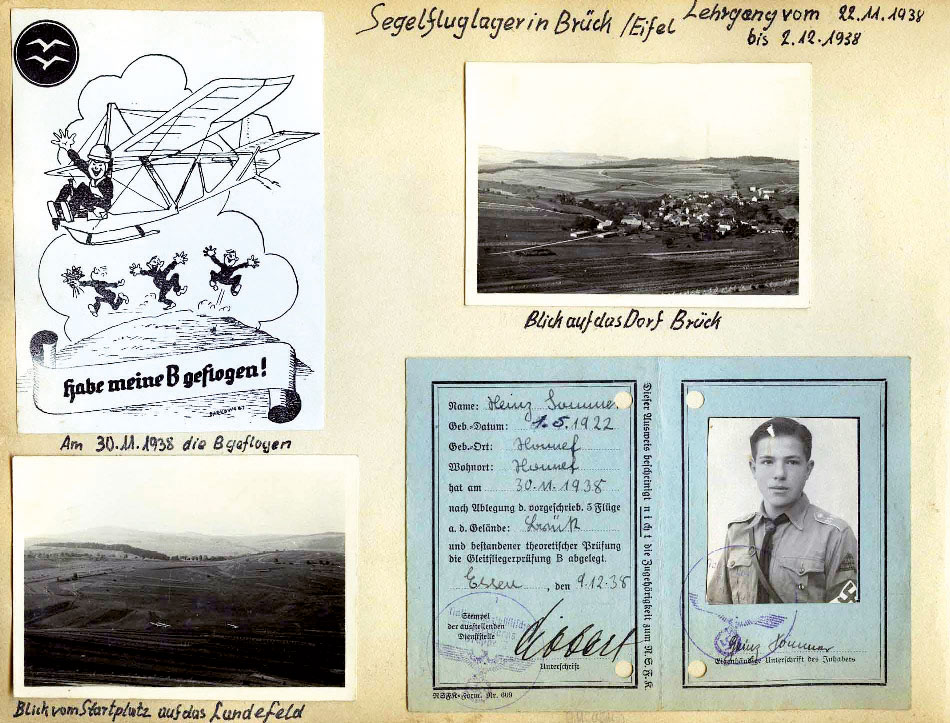

Allzu begeistert

Der 1922 geborene Heinz Sommer gehörte der Flieger-HJ in Bad Honnef im Rheinland an. Wie viele Gleichaltrige begeisterte er sich fürs Fliegen und kannte sämtliche Flugzeugtypen auswendig. Mit 16 Jahren absolvierte er drei mehrwöchige Segelfl uglager und legte die Gleitfl iegerprüfungen A, B und C ab.

Die Absicht der HJ, Jugendliche so auf militärische Aufgaben vorzubereiten, hatte bei ihm Erfolg: Mit gerade 19 Jahren meldete er sich im Mai 1941 zur Luftwaffe. Heinz Sommer kam im Krieg ums Leben.

-

Refugium für musische Jugendliche

Die »Spielscharen« waren die einzige Sonderformation, die es in allen vier Gliederungen der Hitlerjugend gab. Hierzu zählten Chöre, Orchester sowie Fanfaren- und Spielmannszüge unter der Leitung ausgebildeter Musiker. Vielen Mitgliedern ging es vor allem um das gemeinsame Musizieren. Die daraus resultierende Vernachlässigung des »Dienstes« wurde seitens der Reichsjugendführung immer wieder kritisiert. Die Spielscharen gaben Konzerte, führten »Offene Singen« durch und umrahmten NS-Veranstaltungen. Zudem gab es ausgesuchte Ensembles, die als Rundfunkspielscharen Radiosendungen gestalteten. Durch ihr oftmals erhebliches musikalisches Können setzten sie die NS-Musik besonders wirkungsvoll in Szene, pflegten aber auch ein »klassisches« Repertoire.

-

ORGANISATION

PROPAGANDA

Wirkungsmächtige Propaganda

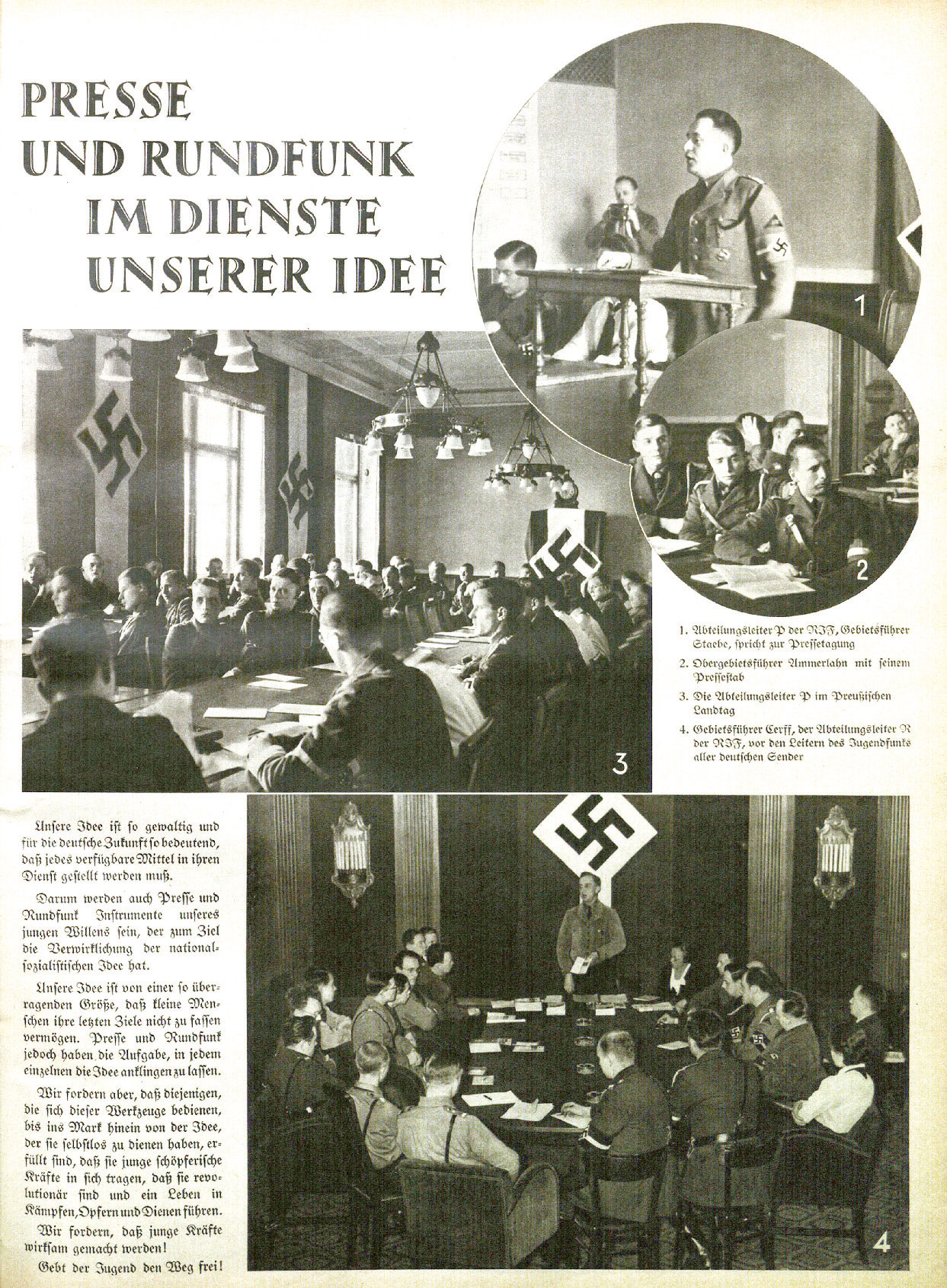

Propaganda spiegelt nie die Realität wider, sondern möchte durch systematisch geplante Massenkommunikation überreden und manipulieren. Das versuchte auch die Reichsjugendführung (RJF) auf allen Gebieten, wobei Zeitschriften, Film und Rundfunk besondere Bedeutung beigemessen wurde.

In der RJF wurde ein eigenes Presse- und Propagandaamt eingerichtet, das unter anderem für sämtliche Werbeaktionen der Hitlerjugend sowie für die Gestaltung von Plakaten, Flugblättern und Druckerzeugnissen zuständig zeichnete. Hierzu zählten mindestens 55 Zeitschriften, die bis 1944 veröffentlicht wurden. Ihre wirkungsmächtigen Bilder prägen bis heute die Wahrnehmung der Hitlerjugend.

-

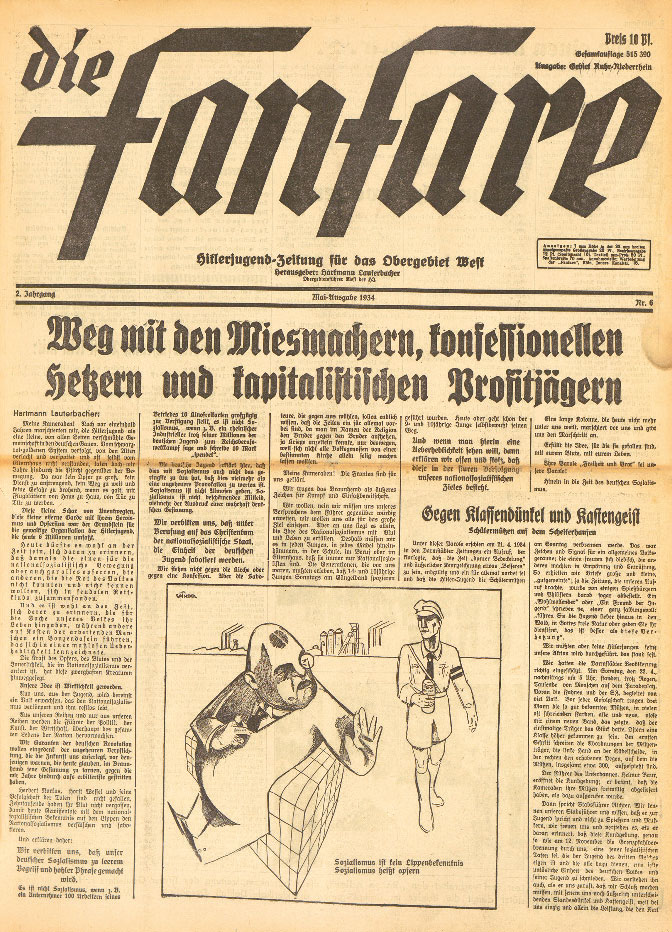

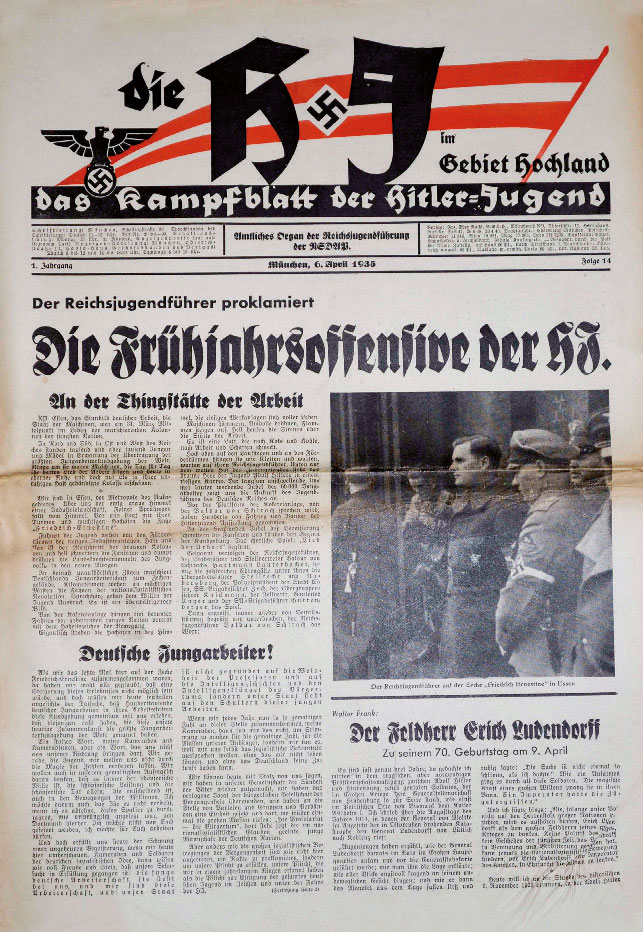

Vom »Kampfblatt« zur Illustrierten

Die »Kampfblätter« der Hitlerjugend der frühen NS-Zeit argumentierten nicht rational, sondern beschränkten sich auf oft ausfallende, gegen Gegner gerichtete Artikel. Behauptungen wurden dabei nur selten belegt. Ein Beispiel hierfür ist die zwischen 1933 und 1937 in Westdeutschland monatlich erscheinende »Fanfare«, die Ende 1934 eine Auflagenhöhe von immerhin 304.000 Exemplaren erreichte. Die Tradition als »Kampfblatt« setzte die Anfang 1935 gegründete Zeitschrift »Die HJ« fort, bis sie nach Einführung der Jugenddienstpflicht im Frühjahr 1939 eingestellt wurde.

Die »Kampfblätter« wurden zunehmend von neuen Zeitschriften verdrängt, die reich bebildert als »Illustrierte« aufgemacht waren und zentrale ideologische Leitmotive wie »Kampf«, »Kameradschaft« oder »Disziplin« eher indirekt vermittelten. Das erste große dieser Blätter war die von 1934 bis 1937 reichsweit erscheinende »Illustrierte der Hitlerjugend«, die ebenfalls »Die Fanfare « hieß.

-

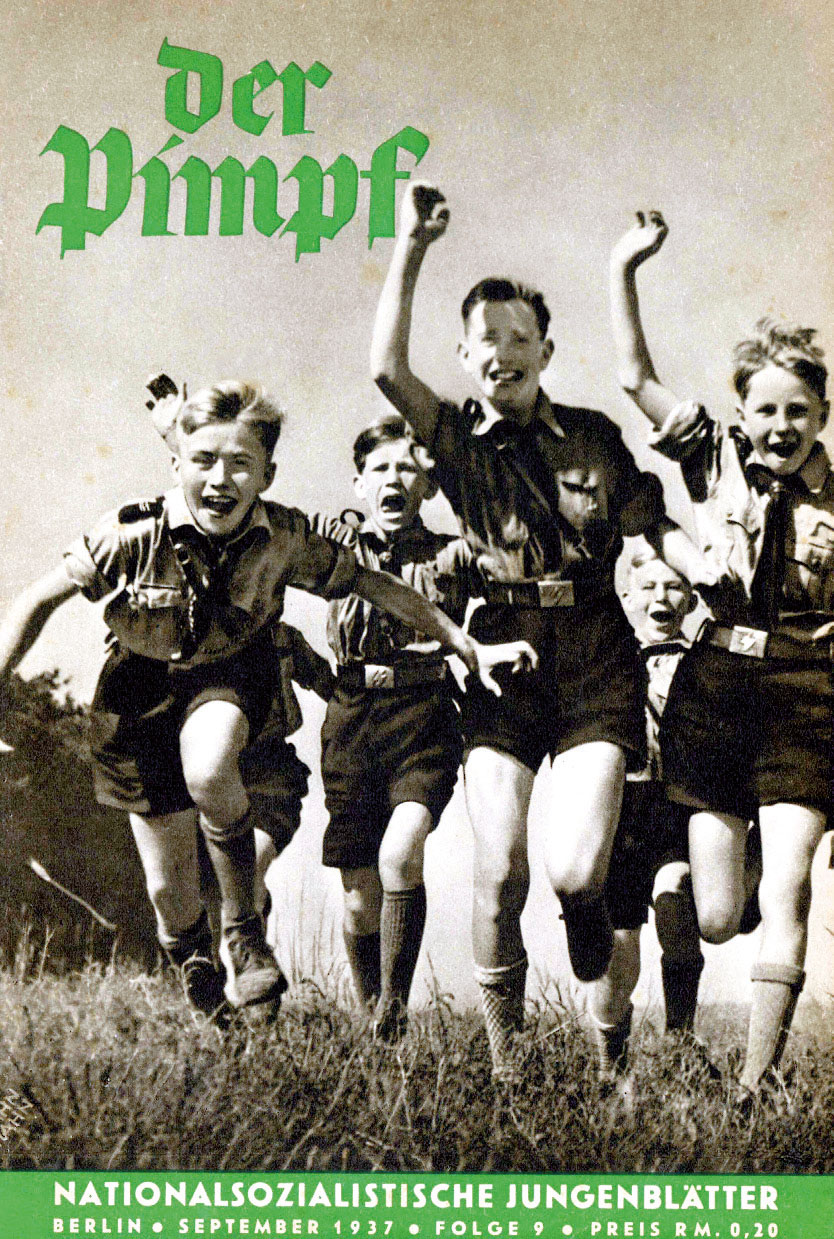

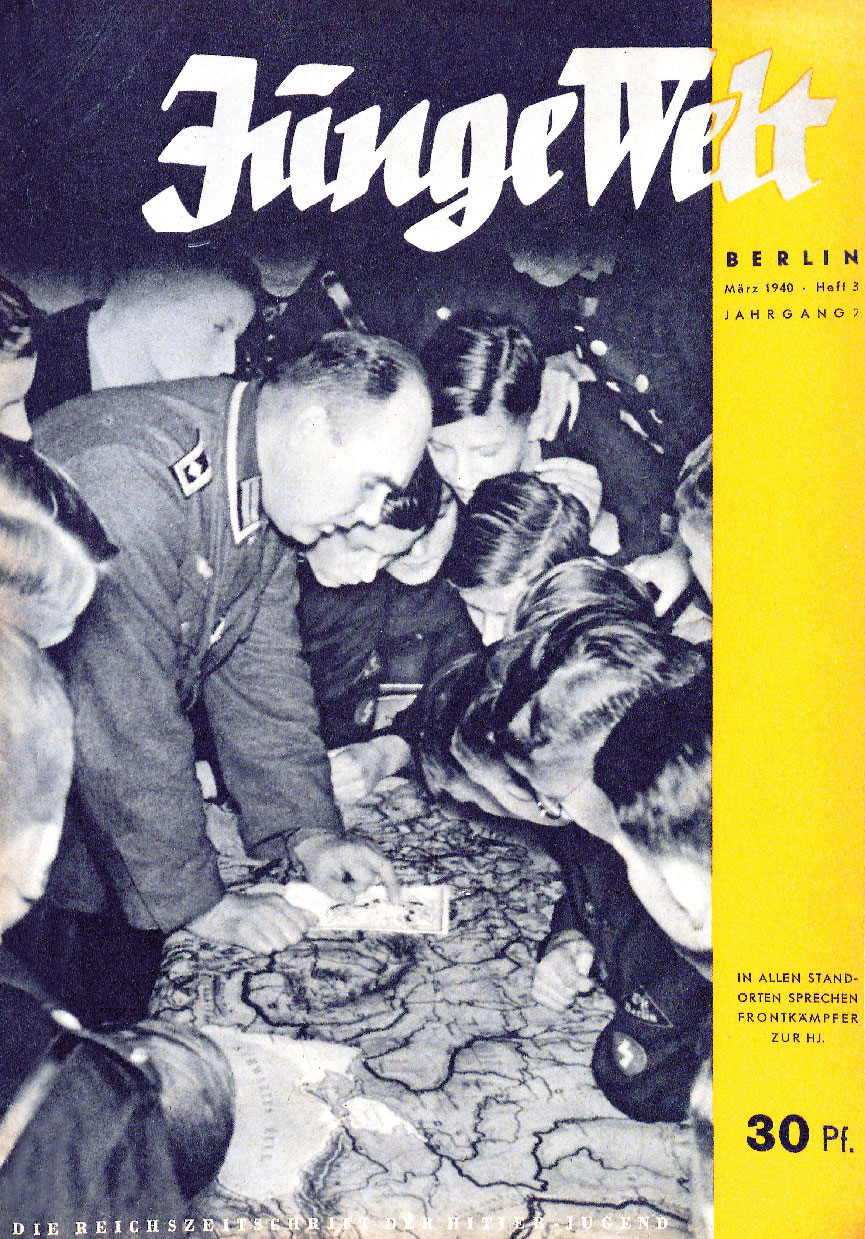

Altersgemäß und geschlechtsbezogen

Mit zahlreichen Zeitschriften richtete sich die Hitlerjugend speziell an einzelne Gliederungen. So konnten Inhalte besser auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersstufen und die unterschiedlichen Interessen von Jungen und Mädchen abgestimmt werden.

Die Beiträge waren auch hier stets von den Aktivitäten und der weltanschaulichen Ausrichtung der Hitlerjugend bestimmt. Sie vermittelten ein idealisiertes und ausschließlich positives Bild von deren Zielen und dem Alltag. So standen häufig Fahrten und Lageraufenthalte, Spaß und Spiel, Heimbeschaffung, Sporttage oder die Sondereinheiten im Mittelpunkt.

-

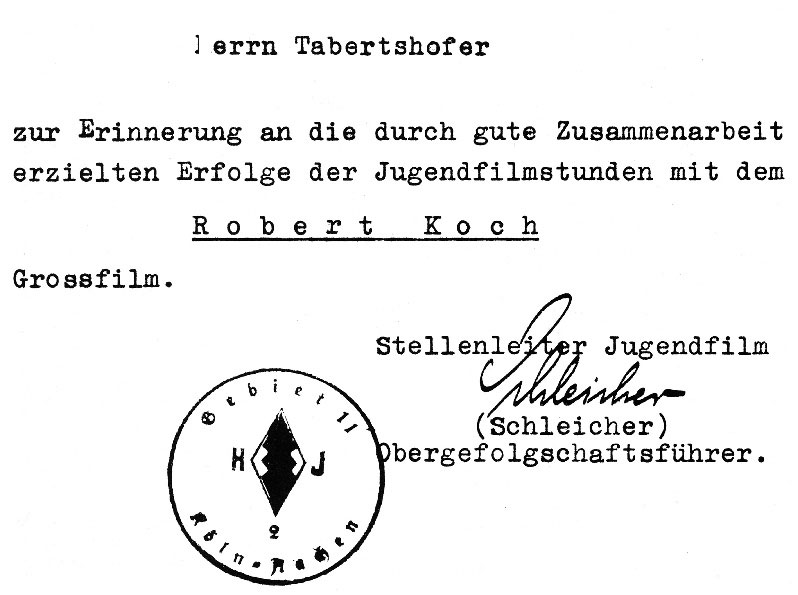

»Jugendfilmstunden« zur Massenbeeinflussung

Die im April 1934 eingerichteten »Jugendfilmstunden« der Hitlerjugend wurden zum wichtigsten Instrument der HJ-Filmpropaganda. Die für den Einsatz bei solchen Veranstaltungen freigegebenen Spielfilme verfolgten alle mehr oder weniger deutlich erkennbare propagandistische Absichten.

Die Teilnahme an den »Jugendfilmstunden« galt als »Dienst« und damit als Pflichtprogramm. Die Jugendlichen mussten uniformiert und in geschlossener Formation antreten. Die Filmvorführungen wurden durch ein Rahmenprogramm mit Spielscharen und Sprechchören als politische Feiern gestaltet. Vielfach wurden die »Jugendfilmstunden« gezielt auf Sonntagvormittage gelegt, womit sie in direkte Konkurrenz zu den Gottesdiensten traten.

Die Zahl der Besucher stieg von reichsweit nur 425.000 Jungen und Mädchen in der ersten offiziellen Spielzeit 1935/36 auf 11,2 Millionen im Jahr 1942/43.

-

Rundfunk als Erziehungsinstrument

Im neuen Massenmedium »Rundfunk« versuchte die Reichsjugendführung die Heranwachsenden mit eigenen Sendeformaten zu beeinflussen. Nachdem bereits am 20. April 1933 erstmals der »HJ-Funk« gesendet worden war, wurde 1934 eine eigene Rundfunkabteilung eingerichtet. Zugleich vergrößerte die Hitlerjugend ihren Einfluss auf Inhalte und Gestaltung des Jugendfunkprogramms in den Sendeanstalten. Viele Sendungen wurden von HJund BDM-Einheiten gestaltet, wozu sogenannte »Rundfunkspielscharen « ins Leben gerufen wurden.

Im »Reichsjugend-Pressdienst« wurde 1935 offen festgestellt: »Der Hitler-Jugend-Funk will erziehen. Er will die Weltanschauung des Nationalsozialismus dem jungen Menschen schon in Herz und Seele hämmern.« Die beiden wichtigsten Sendeformate waren die HJ-»Morgenfeiern « und die »Stunde der jungen Nation«.

-

ORGANISATION

HAUPTAMTLICHE VERWALTUNG

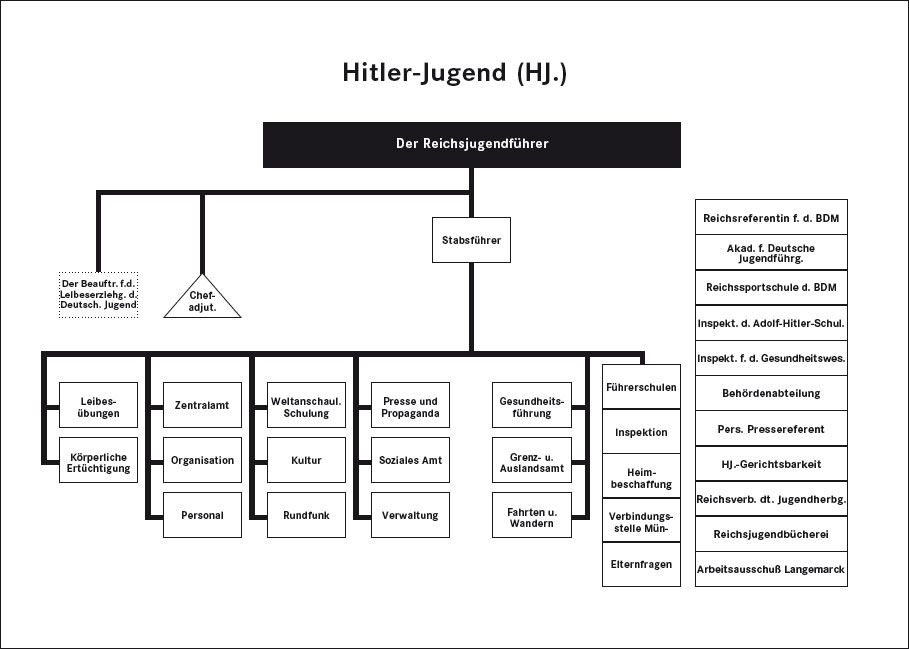

Keine Diktatur ohne Verwaltung

Die Durchsetzungskraft der Hitlerjugend hing wesentlich von einer funktionierenden Verwaltung ab. In den oberen Ebenen wurden hauptamtliche Fachleute beschäftigt. Sie entwickelten die Richtlinien für die Tagesarbeit. Diese wurden dann zur Umsetzung über den »Dienstweg« an die unteren Einheiten weitergeleitet.

Trotz ihrer ausgeprägt bürokratischen Struktur wollte die Hitlerjugend nach außen keinesfalls als Verwaltungsapparat, sondern als »Bewegung« erscheinen, was ihre Selbstdarstellung wesentlich prägte.

-

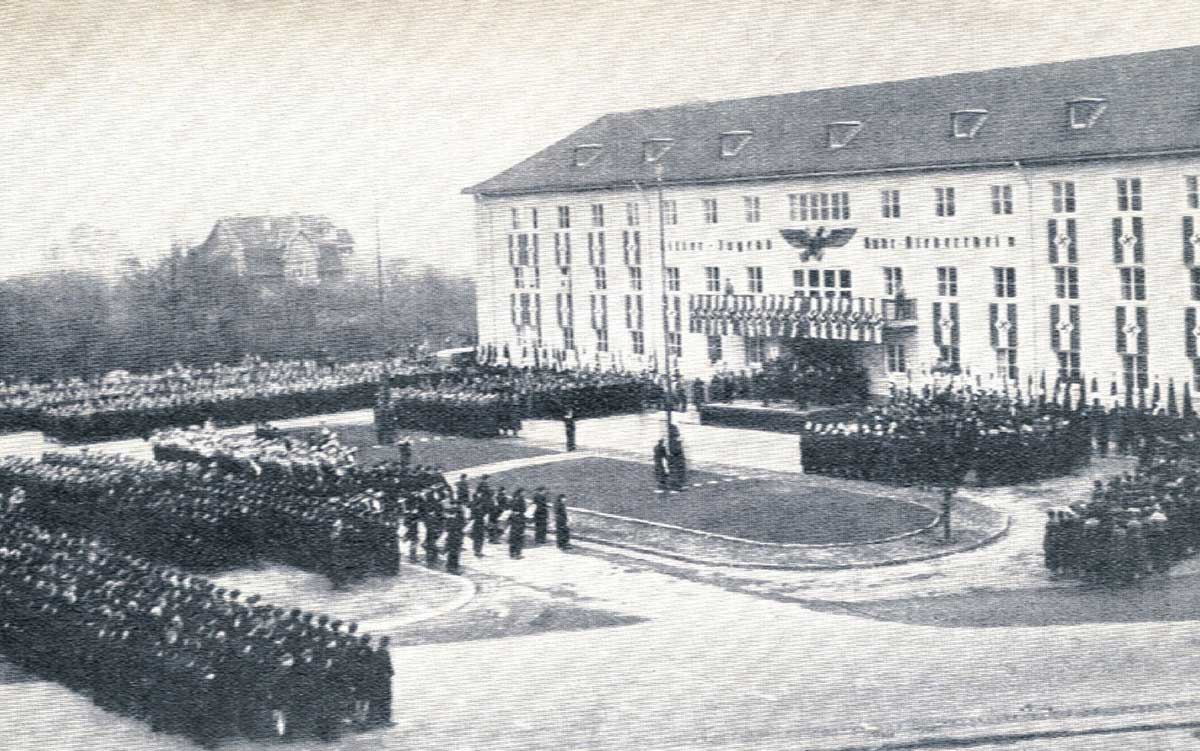

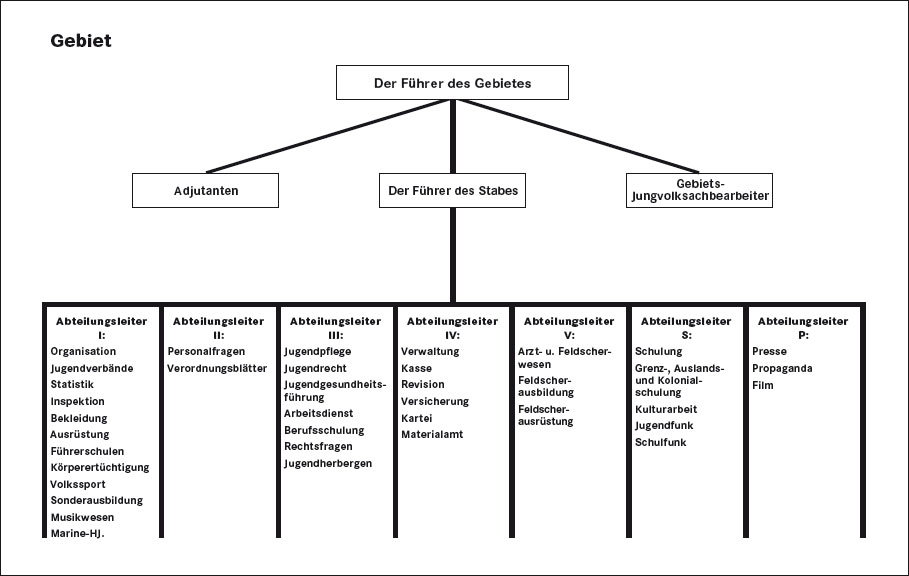

Die Zentrale:

ReichsjugendführungDie höchste Dienststelle der Hitlerjugend war die Reichsjugendführung (RJF) in Berlin. Sie war eine ministeriumsähnliche Einrichtung mit rund 1.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Hier wurden die zentralen Aufgabengebiete der Hitlerjugend in »Ämtern« bearbeitet, die zumeist von verdienten Nationalsozialisten geleitet wurden. Fachleute kümmerten sich um die praktische Umsetzung der ideolo gischen Vorgaben.

Die einzelnen Ämter der RJF gaben in großer Menge Dienstvorschriften, Arbeitsanweisungen, Formulare und diverse Arbeitsmaterialien heraus, die an die Einheiten weitergereicht wurden. Dabei war für sämtliche Vorgänge ein genau einzuhaltender »Dienstweg« vorgegeben. Viele dieser Anweisungen spiegelten aber eher ein Wunschdenken wider, als dass sie sich an der Realität orientiert hätten. Zur Umsetzung fehlte es in vielen der unteren Ein heiten sowohl an Personal als auch an materieller Ausstattung.

-

Große Apparate:

Gebiets- und ObergauführungenIn den Gebieten und Obergauen bestanden Dienststellen, die – allerdings mit weitaus weniger Personal - in ihrem Aufbau der RJF entsprachen. Sie leiteten die Anweisungen der RJF auf dem »Dienstweg« nach unten weiter, verfügten aber auch über den Spielraum, eigene Akzente zu setzen, indem sie beispielsweise Zeitschriften herausgaben.

Sämtliche Tätigkeiten waren stets eng mit der Reichsjugendführung abgestimmt. Die Gebiets- und Ober gauführungen waren der RJF im Rahmen des streng hierarischen Aufbaus der Hirtlerjugend voll verantwortlich.

-

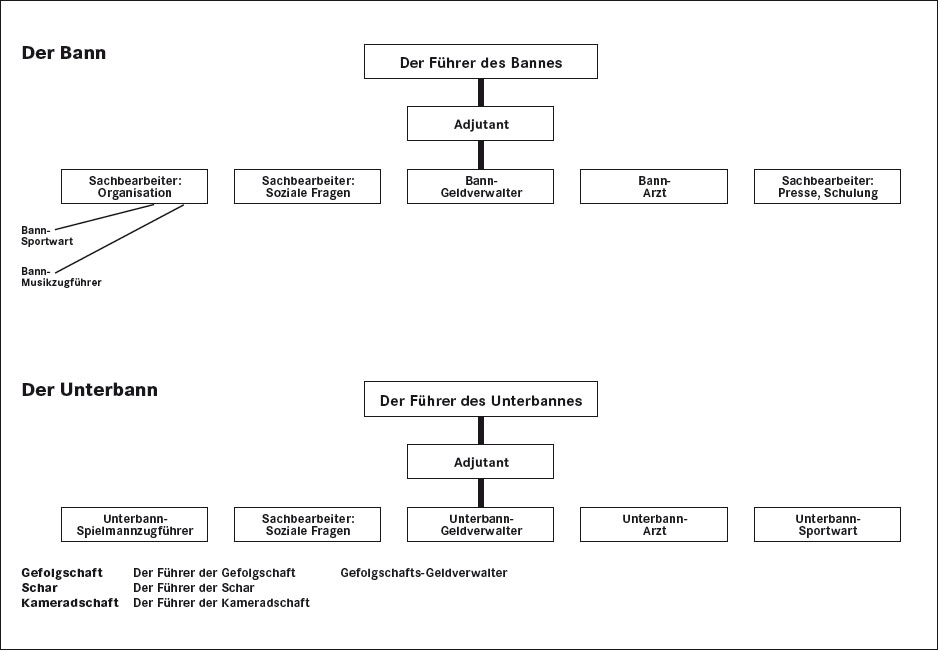

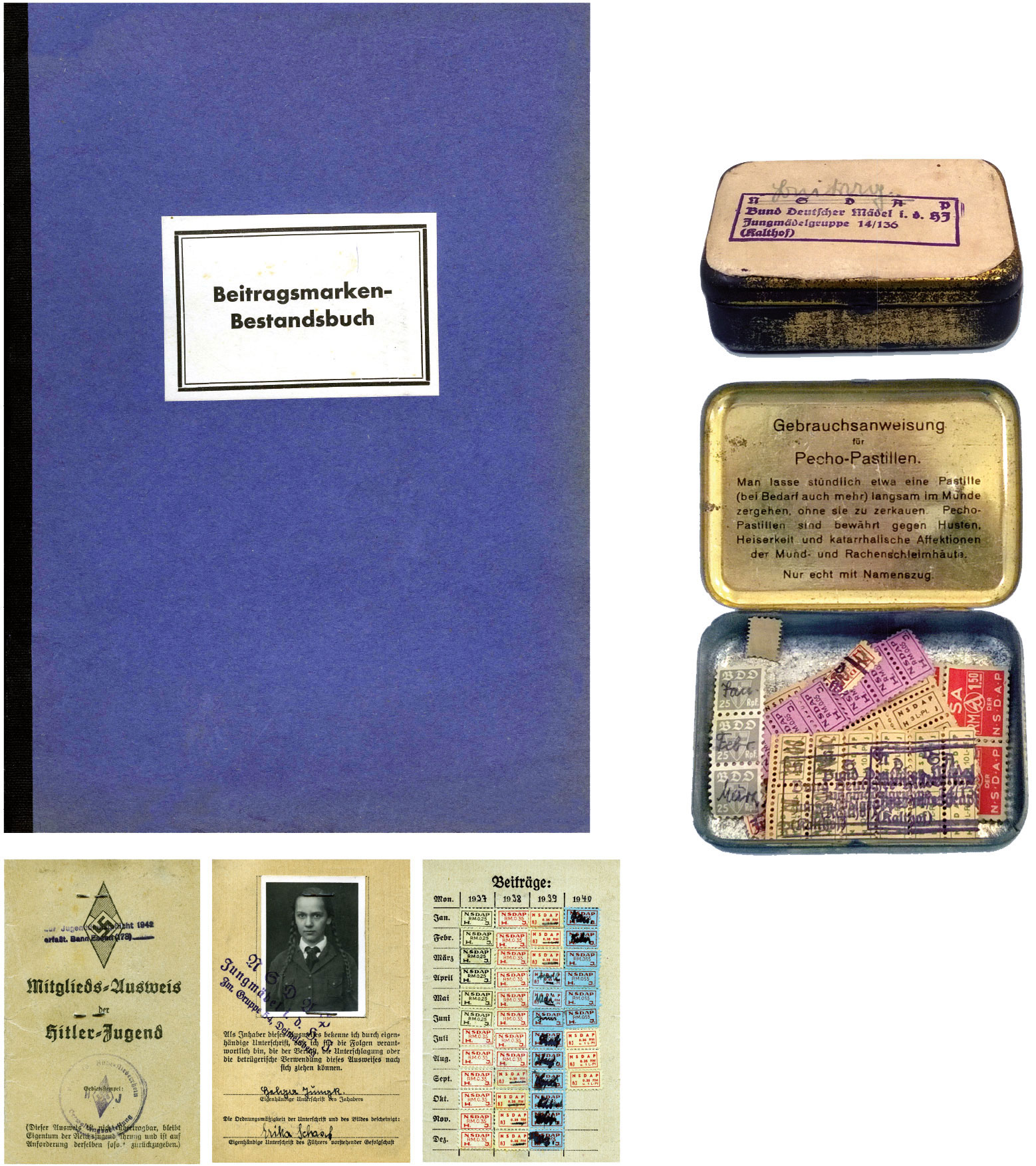

Anlaufstellen für die örtlichen Führer:

Banne und UntergaueDie Dienststellen der Banne und Untergaue wurden ebenfalls hauptamtlich geleitet. Sie waren für die Erhebung von Mitgliedszahlen zuständig, kümmerten sich um die »Führerauslese«, organisierten und koordinierten deren Schulung und versorgten die Tagespresse mit Propagandafotos und entsprechenden Berichten.

Die Mitarbeiter der Dienststellen waren bis auf die jeweiligen Bannführer und Untergauführerinnen ehrenamtlich tätig. In der Vorkriegszeit waren sie für ihre Arbeits gebiete fachlich ausgebildet und qualifiziert.

Die Dienststellen waren zentrale Anlaufstellen für die mittleren und unteren Führerinnen und Führer. Hier erhielten sie Arbeitsmaterialien und Formulare, stellten Anträge für Lager und Fahrten und fanden Rat in personellen Fragen.

-

ORGANISATION

VERWALTUNG IN DEN UNTEREN EINHEITEN

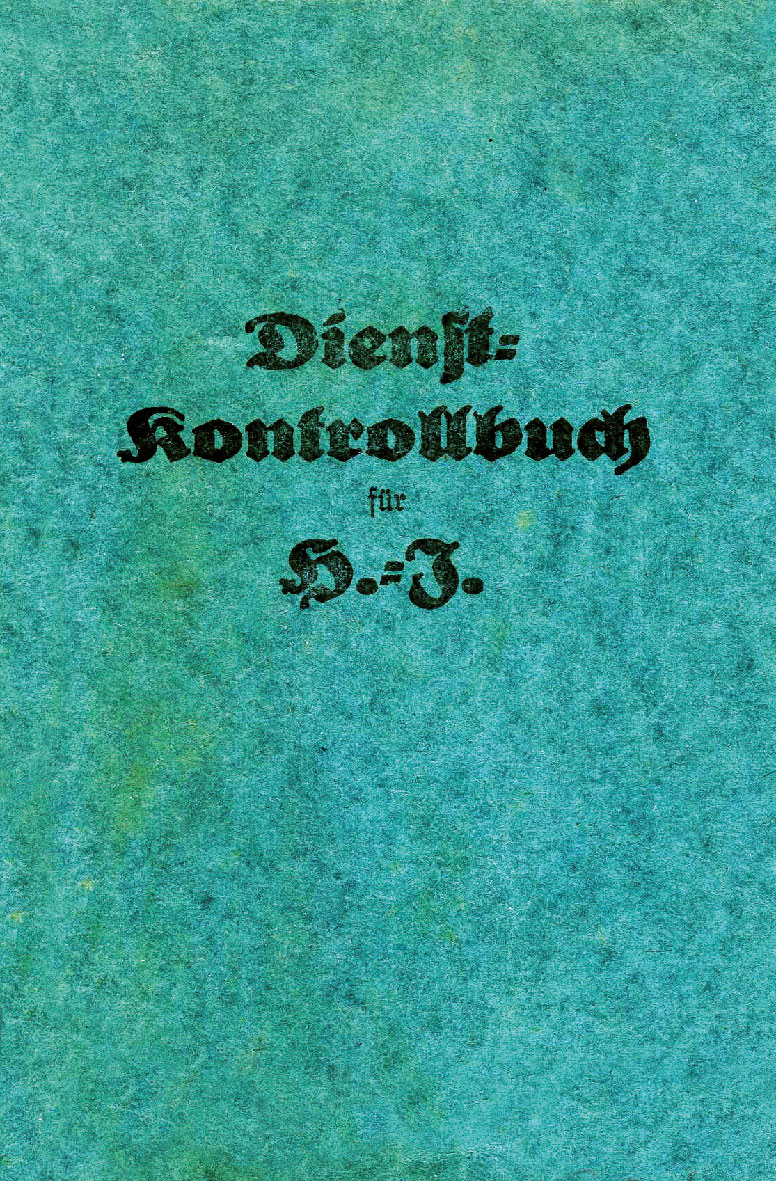

Dienstkontrollbuch der HJ, in dem die An- und Abwesenheiten der Mitglieder eingetragen wurden © Stadt Iserlohn

Hoffnungslose Überforderung

Während Verwaltungsaufgaben auf den hauptamtlich geleiteten Ebenen der Hitlerjugend von Fachleuten ausgeführt wurden, mussten in den mittleren und unteren Einheiten vielfach Jugendliche diese Aufgaben übernehmen. Die meisten von ihnen waren damit hoffnungslos überfordert: Sie hielten den Dienstweg nicht ein, verwendeten falsche Formulare, reichten Unterlagen nicht ein und vergaßen Termine.

Reichsjugendführung, Gebiets- und Bannführungen versuchten zwar permanent, solche Missstände durch erläuternde und mahnende Rundschreiben sowie entsprechende Schulungen abzustellen. Sie erzielten jedoch nur Teilerfolge.

-

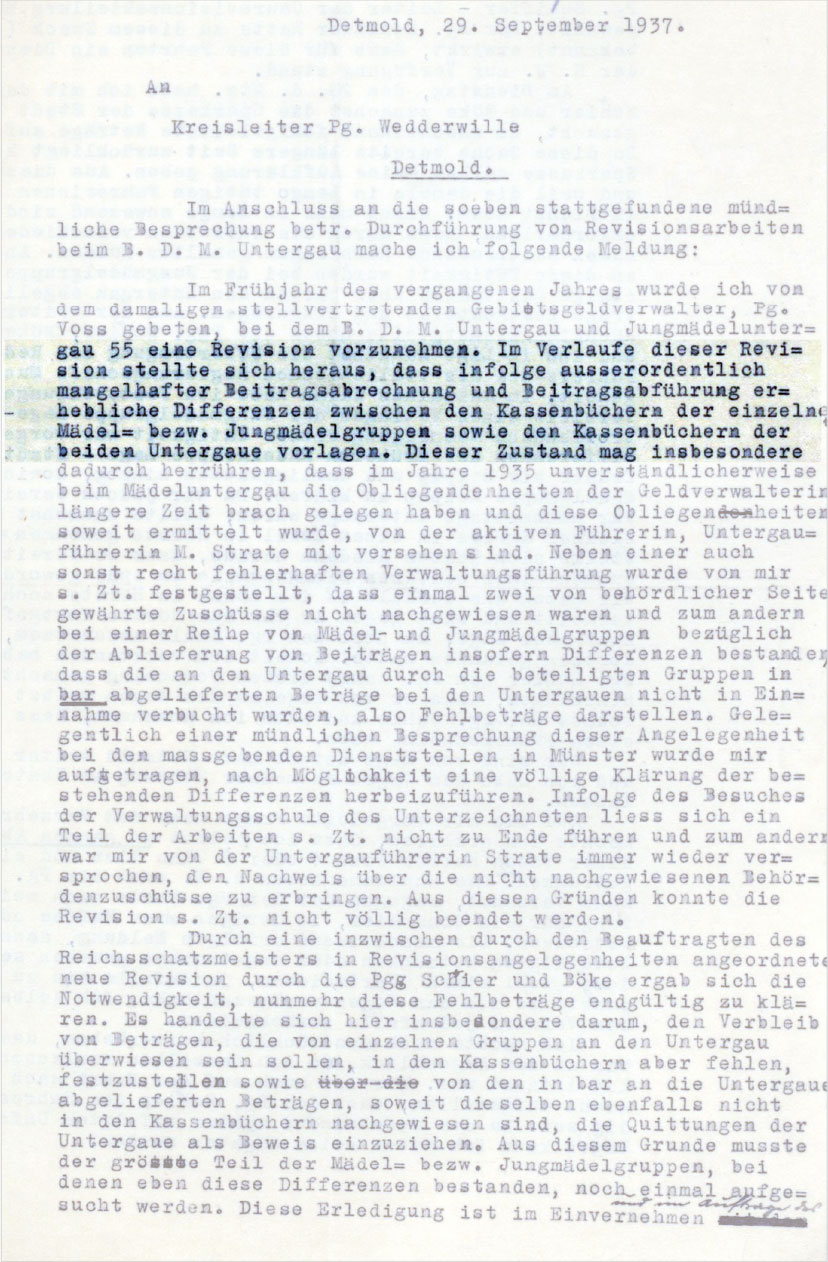

Schlampige Abrechnungen

Eine besondere Schwachstelle innerhalb der Verwaltung vieler Einheiten erwuchs aus der unzureichenden Verwaltung der Finanzen. Auf der untersten Ebene von Jungvolk und Jungmädeln mussten 12- oder 13-jährige Führerinnen und Führer Beiträge einkassieren und ordnungsgemäß weiterleiten. Dabei gab es permanent Probleme, weil Mitglieder Beiträge nicht zahlten oder nicht aufbringen konnten. Zudem wurden Kassenbücher wegen fehlender Kenntnisse falsch geführt. Folge waren Konflikte mit staatlichen Stellen, weil Zuschüsse nicht richtig abgerechnet wurden.

-

Der Jungbann 55 Lippe war nicht zuletzt durch den Kauf eines Autos derart überschuldet, dass ihm der »Konkurs« drohte. © LAV NRW OWL, L 113 429

Schulden und Unterschlagungen

Große Probleme entstanden dadurch, dass Einheiten zu viel Geld ausgaben und einzelne Führer nicht selten Gelder unterschlugen. Solche Eigentumsdelikte machten 56 Prozent aller HJ-internen Vergehen aus und führten zum sofortigen Ausschluss. Diese Missstände waren einer der Gründe dafür, dass die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen im Oktober 1940 schließlich völlig eingestellt und die Hitlerjugend nur noch über Partei und Gemeinden finanziert wurde.

-

»Die Lümmelei auf keinen Fall weiter einreißen lassen«

Die Führerin des Untergaues Dortmund beschwerte sich 1934 in ihren Rundschreiben an die Ringführerinnen immer wieder über Schlampigkeit der unteren Führerinnen bei Verwaltungsaufgaben: Sie lieferten Mitgliedsbeiträge verspätet ab, reichten die vorgeschriebenen Arbeitsberichte nicht ein oder füllten Formulare falsch aus.

Das verzögerte die Arbeit im Untergau, der dann wiederum von höheren Dienststellen wegen der Unpünktlichkeit gerügt wurde. Daher drohte die Untergauführerin wiederholt mit »schärfsten Maßnahmen« bis hin zu Geldstrafen bei Fortbestehen der Missstände. Trotzdem ließen sich solche »Lümmeleien« nie ganz einstellen.

-

Dienstkontrollbuch einer Jungmädelführerin aus Iserlohn. Hierin wurde akribisch die An- und Abwesenheit beim Dienst festgehalten. © Stadtarchiv Iserlohn

Erfassung und Beurteilung

Die unteren Führungskräfte hatten nicht nur genau über die Mitglieder ihrer Einheit und deren Teilnahme am Dienst Buch zu führen, sondern sollten diese auch beurteilen. Solche Einschätzungen wurden von höheren Dienststellen angefordert, wenn es beispielsweise um die Besetzung von Führerstellen ging. Mitunter konnten sie sogar bei der Vergabe von Lehrstellen oder Arbeitsplätzen den Ausschlag geben.

-

Ein Kölner Jungzugführer legte in einem Haushaltsbuch ein improvisiertes Dienstkontrollbuch an, in dem er zudem die Mitglieder seines Jungzuges beurteilte. © NS-DOK, Köln

»Der Kl. stammt aus nicht besonders guten Verhältnissen (18 Geschw.). Daher ist sein Benehmen nicht gerade das Beste. Der Jg. bemüht sich aber, den bei mir gestellten Verordnungen zu folgen. Köln, den 20.9.37 In Ordnung, hat manchmal seine 5 Minuten … Köln, den 28.10.37« -

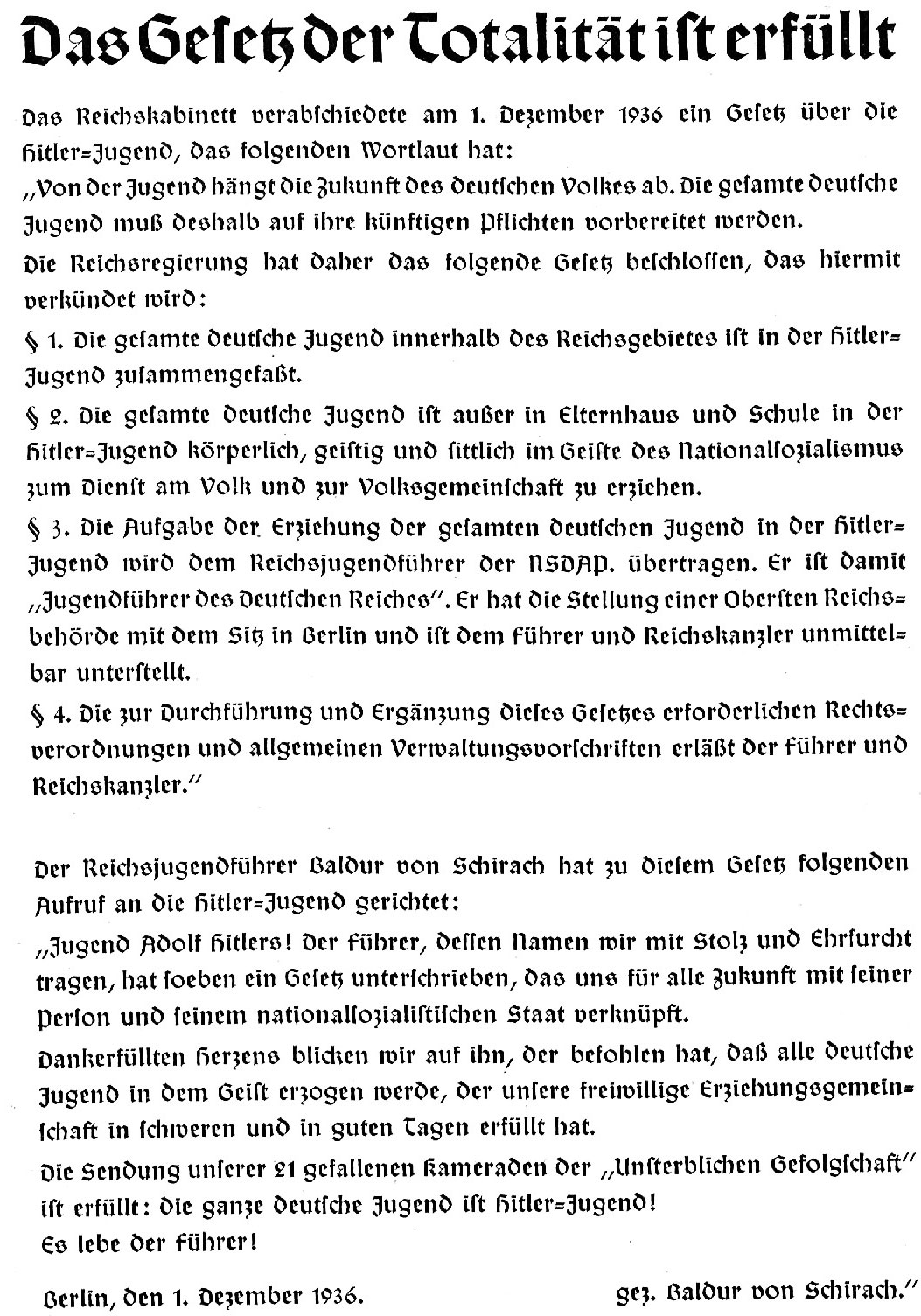

ORGANISATION

HJ-GESETZ UND JUGENDDIENSTPFLICHT

Zwang zur Mitgliedschaft?

Am 1. Dezember 1936 wurde auf Bestreben der Reichsjugendführung von der Reichsregierung das »Gesetz über die Hitler-Jugend« erlassen. Es verfügte die Erziehung der »gesamten deutschen Jugend« in der Hitlerjugend, die damit neben Elternhaus und Schule offiziell zur dritten Erziehungsinstanz wurde.

Ein Zwang zur Mitgliedschaft war damit zunächst jedoch noch nicht verbunden. Die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften wurden erst im März 1939 erlassen. Unter den Bedingungen des Krieges wurden jedoch auch weiterhin nicht alle Jugendlichen dienstverpflichtet, sondern nur einzelne Jahrgänge.

-

Die Schülerzeitschrift »Hilf mit!« druckte im Januar 1937 eine fiktive Geschichte über die angeblich begeisterte Aufnahme des HJ-Gesetzes durch eine HJ-Kameradschaft ab, die die Neuigkeit am »Heimradio« hörte.

Die Hitlerjugend wird zur »Staatsjugend«

Laut HJ-Gesetz sollte die Erziehung der 10- bis 18-Jährigen außerhalb von Elternhaus und Schule künftig ausschließlich in der Hitlerjugend erfolgen. Die Hitlerjugend wurde als staatlich anerkannte Erziehungsinstitution erheblich aufgewertet. Zugleich war nun jede Konkurrenz anderer Jugendverbände formell unmöglich.

Es fehlten jedoch die Durchführungsbestimmungen zum Gesetz, die noch mehr als zwei Jahre auf sich warten ließen. Damit blieb das Gesetz, das den Totalitätsanspruch der Hitlerjugend verankern sollte, zunächst lediglich eine Absichtserklärung und die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend bis zum Frühjahr 1939 formell weiterhin freiwillig.

Faktisch erhöhte sich mit der Verabschiedung des Gesetzes jedoch der Druck, der »Staatsjugend« beizutreten. Tatsächlich kam es zu einem deutlichen Anstieg der Mitgliedszahlen.

-

Jugenddienstpflicht

Am 25. März 1939 wurden jene Durchführungsverord - n ungen erlassen, durch die das HJ-Gesetz formell in Kraft treten konnte. Erst jetzt trat der Dienst in der Hitlerjugend als vierte Komponente neben die Schul-, Arbeitsdienst- und Wehrdienstpfl icht und wurde damit für alle 10- bis 18-Jährigen verpflichtend. Vollständig durchgesetzt wurde diese Jugenddienstpflicht jedoch nie: 1939 war die Anmeldefrist für den Jahrgang der 10-Jährigen bereits abgelaufen, 1940 wurden wegen des kriegsbedingten Führermangels nur die 17-Jährigen dienstverpflichtet und erst ab 1941 dann die 10-jährigen systematisch zum Dienst herangezogen. Es bestand zwar die Absicht, ab 1942 auch die älteren Jahrgänge zu erfassen, doch blieb dieses Vorhaben aufgrund der Kriegsereignisse häufig Theorie.

-

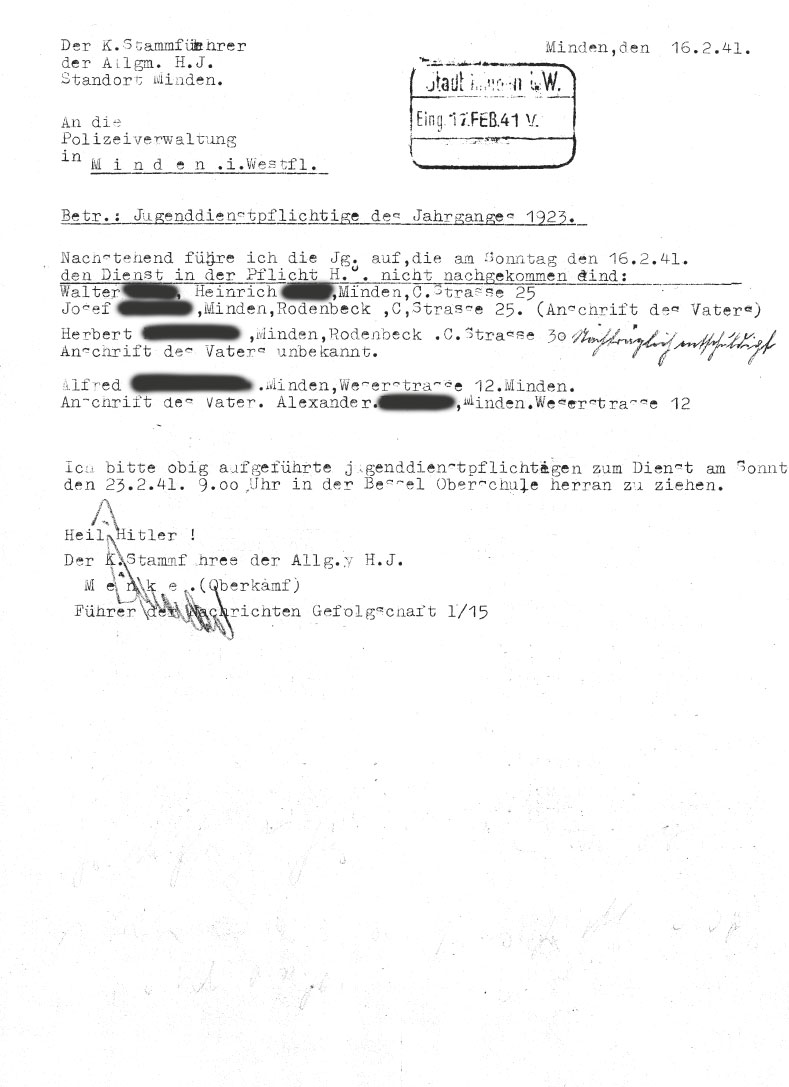

Zwangsweise »Zuführung«

Durch die Jugenddienstpflicht wurde die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend zum Zwang. Ein erheblicher Teil der Jugendlichen blieb dem Pflichtdienst trotzdem häufig fern. Sie empfanden ihn als lästig, hatten andere Interessen oder lehnten die Hitlerjugend aus politischen oder religiösen Gründen ab.

In diesen Fällen waren die zuständigen Dienststellen der Hitlerjugend berechtigt, die örtliche Polizei um Unterstützung zu bitten. Die folgte dann einer Art Stufenplan, nach dem sie die Jugendlichen zunächst verwarnte, bei aus bleibendem Erfolg mit einem Zwangsgeld bestrafte und schließlich durch Polizeigewalt zum »Antreten« zwang. Das wurde in der Hitlerjugend allerdings nicht gern gesehen, weil so ihr öffentliches Ansehen beschädigt wurde.

Im HJ-Standort Minden wurde die Jugenddienstpflicht 1941 mit Hilfe der Polizei durchgesetzt.

Schritt 1: Meldung der Jugendlichen, die nicht zum Dienst erschienen, bei der Ortspolizei

Schritt 2: Verwarnung des Jugendlichen

Schritt 3: Zwangsweise Abholung zum Dienst durch Polizeibeamte

© Kommunalarchiv Minden, Stadt Minden H30, N338