-

Spielende Kinder an der kanalisierten und verschmutzten Berne in Altenessen, 1920er-Jahre Willy van Heekern © Fotoarchiv Ruhr Museum

Lebenswelten

-

LEBENSWELT

STADT

Zwischen Stadt und Land: Windmühle und Zeche Gneisenau bei Kirchderne, um 1930 Fotograf unbekannt © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Der Aufstieg der Großstädte

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden die Großstädte zu Zentren der Modernität. Bevölkerungswachstum und Veränderungen der Wirtschaftsstruktur veranlassten viele Menschen, vom Land in die Städte zu ziehen, die entsprechend schnell wuchsen.

Im Rahmen dieses Modernisierungsprozesses veränderten sich auch die Lebenswelten und Erfahrungen der in Großstädten wohnenden Menschen sehr rasch. Das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Großstadt, einer Kleinstadt oder auf dem Land war grundsätzlich unterschiedlich.

-

Unaufhaltsames Wachstum

Ihr stärkstes Wachstum hatten die Städte bereits während des Kaiserreichs erlebt. Während 1871 noch fast zwei Drittel aller Deutschen in Orten mit bis zu 2.000 Einwohnern gelebt hatten, waren es 1910 nur noch rund 40 Prozent, wobei die Großstädte am schnellsten wuchsen. Hatten zu Beginn der 1870er-Jahre nur 5 Prozent der Deutschen dort gewohnt, lebte 40 Jahre später bereits jeder Fünfte in einer der nun 48 Großstädte.

Auch die Mittelstädte zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnern erlebten einen rasanten Anstieg, während die Kleinstädte mit Einwohnerzahlen von 2.000 bis 10.000 ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung kaum steigern konnten.

Nach 1918 ebbte der atemberaubende, als »Urbanisierung« bezeichnete Prozess zwar ab, kam aber nicht zum Stillstand. Auch in den folgenden Jahrzehnten wuchsen die Städte – insbesondere in den industriellen Zentren – immer weiter.

-

»Spielplatz« und Sammelgelände: Vor der Westfalenhütte in Dortmund, um 1930 Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

Jugend in der Großstadt

Mit den neuen Arbeitskräften fanden auch neue Lebensstile den Weg vom Land in die Stadt, wo sie sich mit den vorhandenen mischten. So existierten dörfliche und urbane Lebensweisen oft über längere Zeiträume nebeneinander, sodass sich ein ausschließliches Stadtleben nur zögernd herausbildete. Auf Dauer bewirkte die Urbanisierung

eine schrittweise Ausbreitung städtischer Lebensformen in der gesamten Gesellschaft. Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf die heranwachsenden Generationen. Insbesondere die Einbindung der schulentlassenen städtisch-proletarischen Jugendlichen in feste Familienbande lockerte sich zusehends. So entstand in den Augen der besorgten Öffentlichkeit eine neuartige Problemgruppe.

-

Spielende Kinder vor der Maschinenfabrik Deutschland in Dortmund, um 1930 Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

Die Straße als Lebensraum

In Großstädten und hier insbesondere in den schnell wachsenden industriellen Zentren war Wohnraum äußerst knapp. Angesichts beengter Wohnverhältnisse und daraus resultierender innerfamiliärer Konflikte kam der Straße als Lebensraum für Kinder und Jugendliche eine immense Bedeutung zu.

Es waren vorrangig drei Aspekte, die die Straße zu einer zentralen Sozialisationsinstanz für Jugendliche machten: das unbeaufsichtigte Spiel mit Gleichaltrigen, das Erleben von Freiräumen und die vielfältigen Reize des nicht auf kindliche Bedürfnisse zugeschnittenen öffentlichen Raums.

-

Kleinstadt als »Tor zur Welt«

Kleinstädte waren als Markt-, Verwaltungs-, Schul- und Einkaufsorte noch lange wichtige Bezugspunkte der ländlichen Bevölkerung. Man lebte beschaulich, musste aber weder auf Tageszeitung noch Fotoatelier, nicht auf Kino und Vergnügen verzichten. Anders als in Großstädten kannte man sich, pflegte enge Nachbarschaften und war in das soziale Netzwerk eingebunden. Außerdem konnte man die Vorteile einer sich permanent verbessernden Infrastruktur nutzen. Die Kleinstädte eröffneten der ländlichen Bevölkerung so ein »Tor zur Welt«.

-

Der Hertener Ortsteil Westerholt mit St. Martinus-Kirche, August 1916 Joseph Schäfer (Nachlass) © LWL-Medienzentrum für Westfalen

LEBENSWELT

LAND

-

Auf der Dorfstraße in Körbecke am Möhnesee, um 1916 Heinrich Genau © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Das Dorf als Lebensraum

Das Dorf war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Überschaubarkeit und enge soziale Beziehungen gekennzeichnet. Seine Bewohner unterhielten direkte Kontakte, denn im Dorf war es praktisch unmöglich, dem anderen auszuweichen.

Der dörfliche Lebensraum war durch starke Traditionen und klare Regeln geprägt, die sich einer schnellen Veränderung – etwa durch politische Ereignisse – entzogen. Der Alltag und die räumlichen Bezüge im Dorf waren wichtiger als das Geschehen in der Welt. Stattdessen wurde Kindern und Jugendlichen sowohl in den Familien als auch durch die dörfliche Gesellschaft praktisch »nebenher« orientierendes Alltagswissen vermittelt. Insofern war jedes Dorf ein »Schicksalsraum« mit jeweils eigener »Identität«.

-

Das Dorf im Wandel

Dörfer grenzten sich seit alters her gegen Einflüsse von außen ab. Industrialisierung und Urbanisierung sowie die stark verbesserten Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten führten aber zu einem tiefgreifenden Wandel. Neben die bäuerlich geprägten Dorftypen traten nun Gewerbe- und Arbeiterdörfer, die durch »Pendelarbeit« weit intensivere Kontakte zur Außenwelt pflegten. Die Zahl der »Arbeiterbauern«, die mit Unterstützung der ganzen Familie im Dorf etwas Landwirtschaft betrieben und zugleich in der Stadt arbeiteten, nahm zu. So wurden Einflüsse des städtischen Lebens in den Dörfern immer spürbarer und höhlten die geschlossenen Gemeinschaften langsam aus.

Dieser Prozess verlief nicht einheitlich. In Gegenden abseits der Eisenbahnlinien blieb die Geschwindigkeit der »Raumüberwindung« gering, und der Alltag verlief hier noch lange im gemächlichen Rhythmus früherer Zeiten.

-

Fachwerkhäuserzeile an der »Lippmauer« in Haltern, um 1920 Joseph Schäfer (Nachlass) © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Jugend im Dorf und auf dem Land

Kinder und Jugendliche kamen nur selten aus ihrem Dorf heraus. Auch wenn die nächste Kleinstadt meist recht nahe lag, befand sie sich außerhalb der Wahrnehmung. Die freie Zeit verbrachte man auf der »Gasse« und in der Dorfumgebung, wo die Heranwachsenden weitgehend unkontrolliert waren. Allerdings galten auch auf der Straße soziale Regeln und eine strenge Geschlechtertrennung.

So wuchs jede Dorfgeneration in vorgegebene soziale Muster hinein und entwickelte eine ortsbezogene, lebenslang wirksame Identität. Daher gab es in Dörfern lange Zeit auch kaum Probleme mit Jugendlichen, denn sie wuchsen wie selbstverständlich in bäuerliche Wertvorstellungen, religiös-kulturelle Bräuche und Alltagsrituale, in die Normen der dörflichen Sozialordnung und vor allem in die Gesetze der Landarbeit hinein.

-

Netphen im Siegerland, Karfreitag 1926 Franz Dempewolff (Nachlass) © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Politik im Dorf?

Die Menschen im Dorf kümmerten sich wenig um die »große Politik«, die ihnen in ihrer großstädtischen Ausprägung fremdartig erschien. Da die Dorfbewohner jedoch als Wähler wichtig waren, erhielt die Politik vorwiegend im Rahmen von Landtags- und Reichstagswahlen Einzug ins dörfliche Leben.

Staatliches Handeln wurde von der Landbevölkerung oft als unbefugter Eingriff einer fremden Macht in die dörfliche Lebenswelt und die bäuerlichen Besitzrechte aufgefasst. Dies schlug sich in einer tiefsitzenden Staats- und Politikferne nieder. Das galt auch für die Dorfjugend, die zumeist völlige Interessenlosigkeit gegenüber politischen Fragen an den Tag legte.

-

Dorfautoritäten

Um im Dorf überhaupt politisches Interesse zu wecken, bedurfte es »Vermittler«, die von der Dorfbevölkerung anerkannt waren. Der schmalen dörflichen Bildungsschicht – Pfarrer, Lehrer, Gutsbesitzer – kam die Aufgabe zu, über den dörflichen Horizont hinauszublicken und als Dorfautoritäten politische Inhalte zu vermitteln.

Insbesondere Pfarrer und Lehrer nahmen dabei im dörflichen Netzwerk zentrale Rollen ein, die ihnen große Einflussmöglichkeiten auf die politische Willensbildung im Dorf eröffneten. Der Erfolg von Parteien hing daher auf dem Lande erheblich von der Gewinnung möglichst vieler solcher örtlicher Fürsprecher ab, die ihr soziales Ansehen in politische Werbung umsetzten.

Der Glehner Pfarrer Wiesebrock inmitten der Marianischen Jungfrauenkongregation während eines Ausflugs nach Königswinter, vor 1933 © Stadtarchiv Korschenbroich

-

Ein Handlanger mit Steinbrett in Dortmund, undatiert, vermutlich Ende der 1920er-Jahre Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

LEBENSWELT

ARBEIT

-

Entscheidung fürs Leben

Der Eintritt ins Arbeitsleben erfolgte nach der Entlassung aus der Volksschule mit 14 Jahren. Er war der wohl prägendste Einschnitt im Lebenslauf von Heranwachsenden. Der Schritt ins Berufsleben wurde im Zeichen von wirtschaftlichen Krisen vor allem in den Städten jedoch immer schwerer. Der durch massive Strukturwandlungen ohnehin unsichere Arbeitsmarkt war dort besonders überfüllt. Daher fühlten sich die zwischen 1900 und 1918 Geborenen geradezu als eine »überflüssige Generation«.

-

Zimmerleute um Meister Bosch im niederrheinischen Glehn, undatiert. In der Mitte zwei Lehrlinge. © Stadtarchiv Korschenbroich

Ausbildung oder Einkommen?

Mit der Wahl des Arbeitsplatzes ging die Entscheidung einher, ob man eine Lehrstelle antreten oder als Ungelernter arbeiten wollte. Vielen Jugendlichen blieb allerdings keine Wahlmöglichkeit. Sie mussten möglichst schnell Geld verdienen, weil ihre Familien auf das Einkommen angewiesen waren. Eigene Berufswünsche blieben dann zwangsläufig unerfüllt.

Jene Jugendlichen, die als Ungelernte arbeiteten, schlüpften abrupt in die Rolle von Erwachsenen, während Lehrlinge als Auszubildende das Ende der Kindheit und Jugendzeit noch hinauszögerten. Dafür blieben sie aber in finanzieller Abhängigkeit von den Eltern und mussten sich auch im Lehrbetrieb den Ausbildern unterordnen.

-

Fremdbestimmung und körperliche Belastung

Die tägliche Fabrikarbeit erforderte die Anpassung an eine strenge und autoritäre Arbeitswelt. Zugleich lockerten sich durch dieses neue, von Jugendlichen oft als »hart« empfundene soziale Umfeld und den eigenen Verdienst die Bindungen an Elternhaus, Nachbarschaft und Kirche.

Daneben stellte die Aufnahme einer Arbeit für Heranwachsende auch eine enorme körperliche Belastung dar.

Bis zu zwölf Stunden Arbeitszeit pro Tag, lange Fußwege zur Arbeitsstätte und zurück sowie kaum Erholungszeiten mussten erst einmal verkraftet werden.

Damit wurde das frühestens am Samstagnachmittag beginnende und daher kurze Wochenende zur ersehnten Ruhephase und Ablenkung. Körperlich anstrengende Arbeit wurde jedoch nicht nur von Jugendlichen geleistet. Vielfach mussten schon die Jüngsten zum Lebensunterhalt mit beitragen.

Kinder die ihr Brot verdienen!« war diese Bildreportage aus Dortmund von Erich Grisar im Mai 1929 überschrieben. »Der fünfjährige Knirps wird von seinen Eltern auf die Straße geschickt, wo er Rossdung zusammenkratzt, mit dem das Gärtchen der Eltern verbessert wird.« Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

-

Arbeiten auf dem Land

Der Arbeitseinsatz und die Arbeitsintensität von Jugendlichen war auf dem Land deutlich anders als in den Städten. Auch wenn immer mehr Bauernhöfe Handgeräte durch Landmaschinen ersetzten, dominierte nach 1918 in Klein- und Kleinstbetrieben weiterhin die Handarbeit. Sie wurde meist von Familienangehörigen geleistet.

Vorrangiges Ziel der traditionellen bäuerlichen Familienwirtschaft war und blieb die Sicherung der Nahrung und des sozialen Status. Diesen Zielen hatten sich individuelle Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen unterzuordnen. Sie mussten – häufig neben Schule oder Ausbildung und keineswegs nur in der bäuerlichen Unterschicht – kräftig mitarbeiten, ohne dass ihnen dafür Lohn gezahlt wurde.

Bauernjungen helfen beim Mistausfahren in Großbliersbach im Rheinisch-Bergischen Kreis, undatiert © Geschichtsverein Rösrath

-

Kirmes in Dortmund, undatiert, vermutlich Ende der 1920er-Jahre Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

LEBENSWELT

FREIZEIT

-

Die »Entdeckung« der Freizeit

Über Jahrhunderte wurde das Leben vom Aufstehen bis zum Schlafengehen von Arbeit bestimmt. Ausgenommen hiervon waren nur die Sonn- und Feiertage des Kirchenkalenders sowie Festtage wie Kirchweihfeiern oder Jahrmärkte.

Dies wandelte sich um 1900. Man bot nun immer häufiger die eigene Arbeitskraft gegen Entgelt an, wodurch auch Arbeit und Freizeit zu getrennten Lebensbereichen wurden.

Arbeiter und Angestellte verfügten über Freiräume jenseits beruflicher Pflichten, Reglementierungen und Kontrollen. Sie besaßen außerdem eigene Geldmittel, die sie selbstbestimmt verwenden konnten.

Die Freizeitgestaltung für die Kinder fand in aller Regel »auf der Straße« statt – hier vor der Zeche »Kaiserstuhl« in Dortmund, um 1930. Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

-

Sonntagsspaziergang der Dorfgemeinschaft Altenrath, um 1922, darunter allein acht Geschwister der Familie Bosbach. Auch die Jugendlichen tragen voll Stolz einen Hut. © NS-DOK, Köln

Freizeitverhalten von Jugendlichen

Freizeit war angesichts langer Arbeitszeiten ein kostbares Gut. Das galt ganz besonders für jene, die nach Rückkehr vom Arbeitsplatz die damals noch weitverbreiteten Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Nebenerwerb zu erledigen hatten. Solche Zusatzarbeiten schränkten auch an Wochenenden die Freizeit ganz erheblich ein. Auch Urlaub war eher ein Fremdwort. Sofern er jugendlichen Arbeitnehmern überhaupt zugestanden wurde, belief er sich in der Regel auf höchstens vier Tage im Jahr.

Die meisten Arbeiterjugendlichen verbrachten nach 1918 ihre knappe Freizeit vorwiegend in ihren Familien. Gemeinsame Spaziergänge, Spiele oder der Besuch von Sportveranstaltungen nahmen dabei breiten Raum ein. Dagegen versuchte nur eine Minderheit, sich – etwa in Form »wilder Cliquen« – in ihrer Freizeit der Kontrolle und Bevormundung durch Eltern, Vereine oder Parteien zu entziehen.

-

Vereine und Massenmedien

Neben der Familie wurden die Vereine – und besonders die Sportvereine – zu attraktiven Orten der Freizeitgestaltung. Zwischen 1918 und 1933 waren mehr als 40 Prozent aller Jugendlichen in Vereinen organisiert; von der männlichen Jugend fast die Hälfte in einem Sportverein.

Auch die neu aufkommenden Massenmedien sorgten für eine Veränderung jugendlichen Freizeitverhaltens. Vor allem die Kinos, aber auch ein expandierender Zeitschriftenmarkt, Rundfunk und Grammophon lieferten einen unerschöpflichen Fundus an Themen, Bildern und Phantasien. All diese Angebote waren allerdings kostenpflichtig und mussten aus schmalen Budgets finanziert werden.

-

Angehörige einer katholische Jugendgruppe treffen sich vor einem Industriebetrieb im Ruhrgebiet zum Wochenendausflug, um 1931/32. © Jugendhaus Düsseldorf, AJHD 09-006-035-036

Am Wochenende »Auf Fahrt«

Nicht nur bürgerliche, »bündisch« orientierte Schüler, sondern auch immer mehr großstädtische Arbeiterjugendliche gingen an Wochenenden regelmäßig »auf Fahrt« in die ländliche Umgebung. Paarweise, in informellen Cliquen oder in offiziellen Jugendgruppen erschlossen sich die Halbwüchsigen aus den urbanen Zentren zu Fuß oder per Fahrrad die Naherholungsgebiete.Weitere Reisen mussten auf die Zeit des Jahresurlaubs beschränkt bleiben, der den einzigen und stets herbeigesehnten Ausgleich für die hohe körperliche Belastung am Arbeitsplatz darstellte.

-

Massenkultur in der Stadt und auf dem Land

»Freizeit« im hier vorgestellten Sinn bezog sich vorrangig auf die Jugend der Großstädte und Industriezentren. Nach 1918 erreichten neue Lebensstile allmählich auch die ländlichen Regionen. Für Jungen eröffneten sich dabei deutlich mehr Möglichkeiten als für Mädchen, für großstädtische Heranwachsende mehr als für Jugendliche »auf dem Dorf«.

Viele Erwachsene sahen in der neuen Massenkultur große Gefahren für junge Menschen. Größere sexuelle Unbefangenheit, die Begeisterung für modische Kleidung und Frisuren, für Hollywoodfilme und Boxkämpfe, für Filmstars und Sportidole erfüllten sie mit tiefer Sorge. Zahlreiche Priester, Lehrer, Jugendpfleger und Politiker riefen daher zum »Kampf gegen den Schund« auf.

Jugendliche aus Essen 1941 beim Strandurlaub in Pommern: Das Grammophon immer dabei! © NS-DOK, Köln

-

Siedlung an der Dortmunder Kokerei »Kaiserstuhl II«, um 1930 Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

LEBENSWELT

WOHNEN

-

Beengter Wohnraum in Großstädten

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung hatte um 1900 das Glück, in geräumigen und komfortablen Wohnungen leben zu können. Industrialisierung und Bevölkerungsexplosion hatten die Städte seit dem 19. Jahrhundert so schnell wachsen lassen, dass der Wohnungsbau damit nicht Schritt halten konnte. Wohnraum war – insbesondere in Arbeitervierteln – ein knappes Gut.

Wenn in einer Wohnung mit zwei Zimmern acht Personen wohnten, galt diese keineswegs als überbelegt. Noch 1927 hatte in den Großstädten jede zehnte Familie keine eigene Wohnung und war auf eine Mitunterbringung in anderen Haushalten angewiesen. Viele konnten keine Miete aufbringen und daher auch nicht von ersten Erfolgen des sozialen Wohnungsbaus profitieren. Der Wohnungsbau blieb eines der vorrangigsten Probleme der Weimarer Republik und wurde durch die Wirtschaftskrise nochmals verschärft.

-

Unzumutbare Wohnverhältnisse

Viele Menschen, die immerhin eine Wohnung besaßen, mussten dort oft unter unzumutbaren Verhältnissen leben. Das galt ganz besonders für die Heranwachsenden. 1927 verfügten rund 29 Prozent der Arbeiterjugendlichen über einen eigenen Schlafraum, alle anderen mussten ihn sich jedoch mit anderen teilen. Für mindestens jeden fünften Jugendlichen galt das sogar für das Bett. Eine Umfrage unter Essener Berufsschülern ergab Anfang der 1920er-Jahre, dass 108 von 142 mit Angehörigen in einem Bett schlafen mussten.

Eine solche Enge beschränkte das Familienleben erheblich und trieb die Kinder geradezu auf die Straße. In Gelsenkirchen, wo zu diesem Zeitpunkt oft bis zu elf Personen in einem Raum »hausten«, wurde die »rapide fortschreitende Verwahrlosung« Heranwachsender vor allem auf die Wohnverhältnisse zurückgeführt.

-

Dieser beengte Wohn-, Schlaf- und Küchenraum diente drei Erwachsenen und zwei Kindern als Unterkunft, Westfalen um 1925 Ernst Krahn © LWL-Medienzentrum für Westfalen

»Sittenverfall« durch Wohnraummangel?

Die drangvolle Enge in überbelegten Wohnungen führte dazu, dass sich das gesamte familiäre Leben oft in einer Art Halböffentlichkeit abspielte. Die verfügbaren Räume wurden zumeist multifunktional als Koch-, Ess-, Wohnund Schlafraum genutzt und ließen so keinerlei Privatsphäre zu.

Obwohl solche Wohnverhältnisse im Arbeitermilieu keineswegs sexuelle Freizügigkeit, sondern eher Prüderie förderten, waren sie für bürgerliche Kritiker Hort allen Übels und des »Sittenverfalls«. Eine Gelsenkirchener Sozialarbeiterin beklagte mit Blick auf die »Kinderseele« 1926 eine »Anhäufung von Sünde, Elend, Gemeinheit, Vergiftungsgase jeglicher Art«. Erschwerend kam hinzu, dass in den engen Wohnungen mit maroden Toiletten und ohne Bäder häufig katastrophale hygienische Verhältnisse herrschten, die gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich zogen.

-

Wohnprobleme auf dem Land

Nicht nur die großstädtischen, sondern auch die ländlichen Unterschichten wohnten vielfach in unzureichenden Verhältnissen. In den Dörfern war es vor allem für Jugendliche bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht ungewöhnlich, ihren Schlafplatz mit nicht verwandten, oft sogar unbekannten Personen zu teilen. Die Wohnverhältnisse der untersten bäuerlichen Schichten waren wegen einer extremen Überbelegung häufig noch schlechter als in städtischen Arbeiterhaushalten.

Auch bei der Stromversorgung waren die ländlichen Regionen weit weniger entwickelt. Während in Berlin 1927 bereits mehr als 50 Prozent der Haushalte mit Elektrizität versorgt waren, war dies in den oft entlegenen Dörfern noch lange nicht der Fall. Damit blieben dort nicht nur elektrisches Licht, sondern auch Radios oder andere moderne Haushaltsgeräte reine Illusion.

-

Trend zum eigenen Zimmer?

In bürgerlichen Familien sah die Situation oft völlig anders aus. Hier erlaubten größere Wohnungen einen Rückzug in die geschützte Privatsphäre. In bürgerlichen Wohnungen gab es neben den repräsentativen Räumen nun auch ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer und vor allem Kinderzimmer. In den kleineren Häusern oder Etagenwohnungen des mittleren Bürgertums standen den großen Wohnräumen allerdings meist nur kleine Schlafkammern für die Kinder gegenüber.

Familien, die unter großer finanzieller Belastung solche Wohnungen angemietet hatten, lebten mit hohen Risiken. Eine Krankheit, ein Unfall oder Arbeitslosigkeit konnten ausreichen, um schnell wieder auf ein deutlich niedrigeres Wohn- und Lebensniveau abzusteigen.

-

Das Arbeitsamt in der Kapellenstraße in Dortmund, um 1931/32 Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

LEBENSWELT

KRISENERFAHRUNGEN

-

Frühkindliche Krisenerfahrungen: Sammeln von Restkohle auf Dortmunder Abraumhalden, um 1931/32 Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

»Überflüssige Generation«?

Die Generation der nach 1900 Geborenen wuchs in einer Zeit von Krieg und Wirtschaftskrise auf und bekam so das »Muttermal tiefster Zukunftsangst« mit auf ihren Lebensweg.

Gerade Jugendliche sahen sich nach 1918 immer wieder damit konfrontiert, dass ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt blieb.

Das alles geschah in einer Lebensphase, in der Heranwachsende ihren Platz in der Gesellschaft finden mussten. Sie empfanden sich als »überflüssige Generation«.

-

Erfahrungswert »Arbeitslosigkeit«

Ihre ersten Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit machten die meisten nach 1918 Geborenen längst vor ihrer Schulentlassung. Sie waren als Kinder oder Geschwister von Arbeitslosen von Krisen betroffen, bevor sie selbst ins arbeitsfähige Alter kamen.

Besondere während der Weltwirtschaftskrise wurde den Jugendlichen seit 1930 klar, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die eigene Arbeitslosigkeit zusteuerten.

Die langjährigen Krisenerfahrungen hatten starken Einfluss auf den Familienalltag, die innerfamiliäre Stimmung und damit aus die kindliche Erfahrungswelt und Psyche. Ein 14-jähriges Mädchen schrieb im Dezember 1932: »Jetzt ist mein Vater schon über drei Jahre arbeitslos. Früher glaubten wir noch daran, dass Vater wieder einmal Arbeit bekommen würde, heute haben selbst wir Kinder alle Hoffnung aufgegeben.«

-

Jugendarbeitslosigkeit

Zwischen 1927 und 1932 stieg die Zahl der Arbeitslosen von rund einer auf weit mehr als sechs Millionen. Im Rheinland etwa waren bereits im Sommer 1930 fast 20.000 Jugendliche unter 18 Jahren arbeitslos und weitere 3.650 im Alter von 18 bis 21 Jahren ohne jegliche öffentliche Unterstützung. Sie waren allein auf die Hilfe ihren ebenfalls krisengeschüttelten Familien angewiesen. Die Zahlen stiegen sprunghaft weiter: Mitte 1932 waren rund 143.000 männliche und 60.000 weibliche Jugendliche im Alter von 14 und 25 Jahren als erwerbslos registriert – acht Mal so viele wie 1930. Hinzu kamen schätzungsweise noch fast 50.000 »unsichtbare«, nicht registrierte jugendliche Erwerbslose. In industriellen Zentren war nicht selten mehr als die Hälfte aller Jugendlichen ohne Beschäftigung!

-

Soziale Folgen

Die Arbeitslosenunterstützung wurde in Höhe und Dauer immer weiter gekürzt und verheiratete Frauen und Jugendliche ganz davon ausgenommen. Dadurch wuchs die Not weiter Bevölkerungskreise stark an. Die Folge war ein Verelendungsprozess, von dem Jugendliche auch deshalb besonders betroffen waren, weil die wenigen Arbeitsplätze aus sozialen Erwägungen bevorzugt mit Familienvätern besetzt wurden.

Durch die Mangelerscheinungen in den krisenbetroffenen Familien verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Kinder. Unterernährung, Schwächung der Abwehrkräfte und eine hieraus resultierende Zunahme von Infektionskrankheiten sowie massive psychischen Belastungen waren Folgen der Erwerbslosigkeit.

-

Psychische und politische Folgen

Erwerbslosigkeit, Verelendung und Perspektivlosigkeit waren der »Dreiklang« an Grunderfahrungen, mit dem die meisten großstädtischen Jugendlichen in dieser Zeit aufwuchsen und der sie tief prägte. Viele reagierten mit Apathie und Resignation auf ihre hoffnungslose Situation. Ein jugendlicher Arbeitsloser gab 1932 zu Protokoll: »Der Glaube an die Kraft wird schwächer, versinkt, wird zum Unglauben. Das Leben erscheint völlig inhaltslos. Man lebt nur, um sein Stempelgeld abzuholen und die Zeit totzuschlagen. «

Zeitgenössische Beobachter sahen unter solchen Bedingungen eine »Menschenschicht« heranwachsen, die »jedes Glaubens und jeder Weltanschauung verlustig« gehe und daher in die Hände von Verführern geraten könne. Es war kein Zufall, dass die von der Erwerbslosigkeit am stärksten betroffenen jungen Männer zwischen 18 und 25 Jahren zur Hauptklientel von KPD und NSDAP wurden.

-

Ein Kind aus dem westfälischen Raesfeld mit »Schiffchen«, 1930er Jahre Ignaz Böckenhoff © LWL-Medienzentrum für Westfalen

LEBENSWELT

MILITARISMUS

-

Allgegenwärtiger Militarismus

Es waren keineswegs erst die Nationalsozialisten, die den Militarismus in die deutsche Gesellschaft trugen und zu einem zentralen Erziehungsziel machten. In Deutschland dominierte auch nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg weiterhin eine Kultur, in der militaristisches Verhalten prägend war.

In den Jahren der Weimarer Republik war ein latenter Militarismus allgegenwärtig: im Schüler-Lehrer-Verhältnis, in den Familien, in Grußsitten

auf der Straße oder in Amtsstuben, selbst in bündisch orientierten Jugendgruppen und ganz besonders im kindlichen Spiel.

Die junge Generation wuchs wie selbstverständlich in solches Denken und Handeln hinein. Das dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass derartiges Verhalten 1933 dann nicht hinterfragt, sondern als normal hingenommen wurde.

-

Selbst die Kleinsten stehen »stramm«: Die Jungschar der katholischen Pfarrgemeinde St. Agnes Köln, um 1932 © Pfarrarchiv St. Agnes Köln

Militarisierung der Jugendbewegung

Das eher lockere Auftreten der frühen Wandervögel wurde im Laufe der 1920er-Jahre zunehmend von Organisation, Uniformierung und Disziplin verdrängt. Das Gruppenleben gestaltete sich straffer und militaristischer. Bünde gliederten sich nun in Stämme, die das autonome Leben in Kleingruppen ersetzten. Es gab zwar weiterhin »Nestabende«, Wanderungen und »Großfahrten«, aber eigentliche Höhepunkte jugendbewegten Lebens wurden nun die großen Bundeslager, bei denen »Heerschau« gehalten wurde.

Sie sangen Landsknechts- und Soldatenlieder, die von Trommeln und Fanfaren begleitet wurden. Zudem hielten Rangabzeichen und Mutproben Einzug ins Gruppenleben, in dem für Mädchen immer weniger Raum blieb. Die Bünde gaben sich nun gern als »Ritterorden« und bauten Burgen und Burgruinen zu zentralen Treffpunkten aus.

-

Leitbild »Frontsoldat«

Im Zuge kontinuierlicher Militarisierung der Weimarer Gesellschaft wurde das Ideal des »Frontsoldaten« zum Leitbild der männlichen Jugend. Militärische »Tugenden« wie Tapferkeit und Härte, Kameradschaft und Einsatzbereitschaft wurden zu Erziehungszielen und ließen liberaleren und emanzipatorischen Tendenzen immer weniger Raum.

Aus dem nicht nur in Jugendbünden, sondern auch in Familien und Schulen glorifizierten Erlebnis der »Frontkameradschaft « des Ersten Weltkriegs entstand die Vision reiner Jungenbünde. Sie sollten soldatisch straff und streng hierarchisch organisiert und der Idee von »Führer und Gefolgschaft« verpflichtet sein. Damit rückte auch die körperliche Ertüchtigung der männlichen Jugend immer stärker in den Mittelpunkt.

-

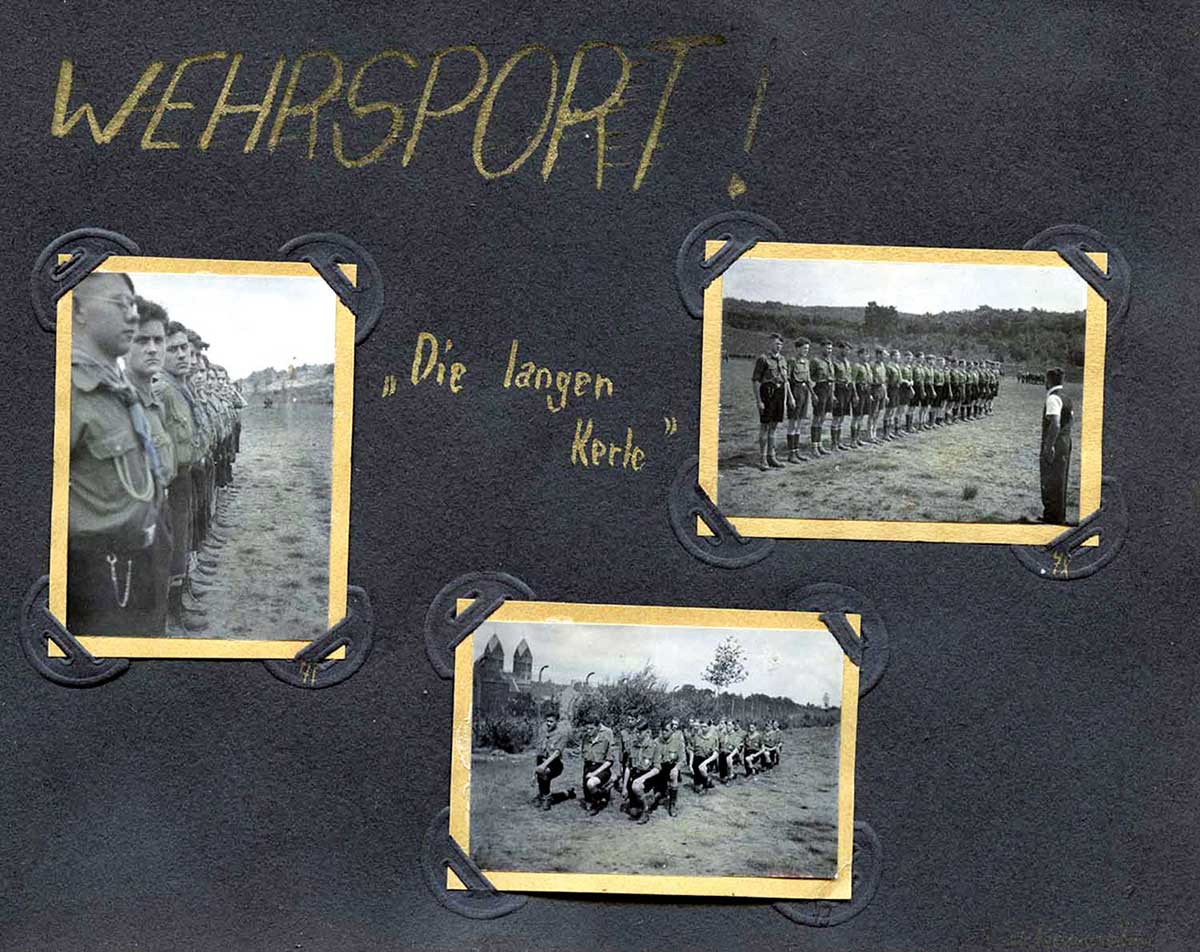

»Wehrsport!« ist dieses Albumblatt des Stamms I der katholischen DPSG Krefeld überschrieben, um 1932/33. Der Hinweis »Die langen Kerle« bezieht sich auf die »Riesengarde« der preußischen Könige. © DPSG-Dokumentationsstelle Neuss, Fotoalbum Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, Grenzmark Aachen, Stamm Krefeld 1

Wehrsport als staatlicher Auftrag

Mit Beginn der 1930er-Jahre wurden Bemühungen zur wehrsportlichen Ausbildung der Jugend intensiviert. 1931 entstand als freiwilliger Zusammenschluss einzelner Ver- bände die »Geländesport-Verbände-Arbeitsgemeinschaft«, der 1932 angeblich bereits weit über 500.000 Jugendliche angehört haben sollen.

Auch Staat und Reichswehr waren bestrebt, die Jugend einheitlich »im Sinne des Wehrgedankens« zu erziehen.

Hierzu rief Reichspräsident von Hindenburg am 13. September 1932 das Reichskuratorium für Jugendertüchtigung ins Leben, womit der Staat erstmals direkten Einfluss auf die Jugendarbeit nahm. Aufgaben des Kuratoriums waren »die Stählung des Körpers, die Erziehung der Jugend zu Zucht, Ordnungsliebe und Kameradschaft und zur Opferbereitschaft für die Gesamtheit«.

-

Glorifizierung der Vergangenheit

Zwischen 1918 und 1933 wurde die deutsche Vergangenheit immer wieder, immer mehr und immer unqualifizierter glorifiziert – als Flucht aus der düsteren Gegenwart. Durch öffentliche Diskussionen, die Gründung von Kriegervereinen und Kampfbünden, die Veröffentlichung umfangreicher kriegsverherrlichender und »völkischer« Literatur und vieles mehr, wurde – insbesondere in leicht zu begeisternden jugendlichen Köpfen – ein latenter Militarismus etabliert und gefestigt.

Wohl nahezu alle Heranwachsenden der Jahre nach 1918 sahen sich in ihrer Kindheit einer Erziehung ausgesetzt, die einen nationalistisch orientierten Militarismus predigte. Dies prägte ihr Denken auch über 1933 maßgeblich hinaus. Mit der NS-Machtübernahme gewann dieser Prozess jedoch eine neue Qualität, da nun jede Form von Diskussion und Differenzierung entfiel.

-

Betende Kinder vor einem Bildstock in Flaesheim bei Haltern am See, April 1918 Joseph Schäfer (Nachlass) © LWL-Medienzentrum für Westfalen

LEBENSWELT

FRÖMMIGKEIT

>

-

LEBENSWELT

FRÖMMIGKEIT

Beten – auch öffentliches – stand stets auf der Tagesordnung. Hier zu Füßen der Steinskulptur »Tod des heiligen Joseph« an der St. Joseph-Kirche in Oer-Erkenschwick, 1920 Joseph Schäfer (Nachlass) © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Ritualisierung des Alltagslebens

Die in den Kirchenangeboten verankerten Vorgaben bildeten in den konfessionellen Milieus eine »totale Ritualisierung des Alltagslebens«. Sämtliche Lebensbereiche waren von religiös motivierten Handlungen durchzogen: Tischgebete, Fleischverbote am Freitag und an Fastentagen, Buß- und Andachtsübungen zu festen Tages-, Monats- und Jahreszeiten. Außerdem regelmäßige Kirchgänge, die Feiertage im Kirchenjahr sowie im katholischen Milieu das Ablegen der Beichte, die Prozessionen, Wallfahrten und andere Rituale mehr.

Solche Ereignisse wurden aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen zu regelrechten »Erlebnissäulen « im Alltag. Zwischen 1870 und 1960 lebten die Menschen insbesondere auf dem Land so fromm wie nie zuvor oder danach.

-

Zentrum der Frömmigkeit: Die Kirche

Frömmigkeit wurde in der Gemeinschaft gelebt und zugleich durch sie kontrolliert. Dadurch war sowohl in katholisch als auch in evangelisch geprägten ländlichen Regionen eine Einbindung der Menschen in den kirchlich bestimmten Jahresablauf selbstverständlich. Die Kirche bildete den Mittelpunkt und zugleich das Machtzentrum der Dörfer, in denen die Pfarrer versuchten, das sittliche und religiöse Verhalten vorzuschreiben.

An die so festgelegten Regeln hatte sich jeder zu halten. Für Kinder begann das mit der Erstkommunion bzw. der Konfirmation, die jeweils vom ganzen Ort feierlich begangen wurden. Danach hatten auch sie die kirchlichen Gebote genau zu befolgen, die das jugendliche Leben in erheblichem – und vielfach auch bedrückendem – Maße bestimmten. Ein Ausscheren war kaum möglich, denn wer nicht mitmachte, wurde dorfintern schnell ausgegrenzt.

-

Allgegenwärtige Frömmigkeit: Wandgestaltung in einem Elternschlafzimmer, undatiert © Volkskundliche Kommission für Westfalen

Zentrum der Frömmigkeit: Die Familie

Auch das Familienleben wurde in vielfacher Form religiös bestimmt. Zu Hause lernten die Kinder das regelmäßige Beten und das »Andächtigsein«, weil die zahlreichen Gebete fest in den familiären Alltag integriert waren. Ohne von Radio, Fernsehen oder Internet abgelenkt zu sein, gingen religiöse Familien damit einer Art von »Freizeitbeschäftigung « nach.

Man wohnte auch »fromm«: Neue Häuser wurden eingesegnet und fast alle Zimmer mit Kreuzen und Weihwasserbecken ausgestattet. Im Elternschlafzimmer wurden außerdem ein Herz-Jesu- und ein Herz-Maria-Bild über die Betten gehangen. Über jenen der Kinder hingen Heiligenbilder, die zur Erstkommunion oder Konfirmation geschenkt wurden. Sie waren oft der einzige Wandschmuck, den sie besaßen und entsprechend hüteten.

Selbst wenn es in der evangelischen Welt nicht ganz so bunt und üppig zuging, waren auch dort religiöse Bücher, Schriften, Kreuze und fromme Bilder oft der einzige Schmuck und Luxus der »einfachen Leute«.

-

Frömmigkeit und Resistenz

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war ein religiös orientiertes Leben für die Bevölkerung selbstverständlich und von Kindern und Jugendlichen eine nicht hinterfragte Normalität. Über Frömmigkeit wird heute kaum noch geredet, sofern es sich um traditionelle katholische oder evangelische Vorstellungen vom »Jenseits« handelt. Religion und Frömmigkeit spielten gerade mit Blick auf die Jahre nach 1933 eine wichtige Rolle. Weil derartige Traditionen, Riten und Einflüsse das Alltagsleben und das Denken der Menschen damals über weite Strecken bestimmten, musste die kirchenfeindliche NS-Ideologie in diesen Punkten mit erheblichen Widerständen rechnen.